講師(宗夜)ブログ

●秋の和菓子『月うさぎ』

口溶けの良い練り切りの中には、うぐいす豆の餡子。

ほんの少しほろ苦い、うさぎさんの恋の味。

白い毛は輪郭が銀色に浮かび上がり、 ススキの穂は秋風に乗って黄金色になびき、 なんとも幻想的。

ぽちょんと丸い尾っぽを見せて…

うさぎさん、月見てなに想う?

口溶けの良い練り切りの中には、うぐいす豆の餡子。

ほんの少しほろ苦い、うさぎさんの恋の味。

●秋の和菓子『秋しぐれ』

●秋の和菓子『梨』

●注連縄(しめなわ)の意味

神社の境内に架けられている注連縄(しめなわ)。

ねじれた縄とギザギザの雷みたいな紙が風に揺れて…。『あれなんだろう?』といつも不思議に思っていました。大人になって不意に教わりました。

『注連縄は雲と雨と雷を表している。』

注連縄(しめなわ):雲☁️

白い紙は、紙垂(しで):雷⚡️

藁の束は注連の子(しめのこ):雨☔️

五穀豊穣を願う気持ちから、注連縄が生まれたとのこと。驚いたのはその先でした。

●雷の発生時に、雲の中では化学変化が起き、窒素酸化物が生成されている。それが雨に溶けて地上に落ちると肥料の役割を果たすので、雷の多い年は豊作になったと伝わる。

植物は水に溶け込んだ窒素しか吸収できないので雷の肥料としての役割は相当に大きかっただろう。1000年前の書物にも記されているという。

当時の人々にはよく知られた自然現象だったのかもしれない。

注連縄に科学的な根拠があったとは知りませんでした。

さらには、

●雷の落ちた田んぼには、リン(P)が生成される。高温・高電圧の雷によって岩石が一瞬で溶かされてリン(P)が合成されるそうだ。リンは細胞膜や核など、生命の根幹に関わる大事な元素であるので、その後の稲の成長にも大きく関係したと思われる。

昔は当然ながら化学肥料など存在しませんから、雷のある/なしで大きな差が出たのでしょう。

雷の落ちた田んぼの稲穂は明らかに実りが良かったそうです。

そこから雷は『稲妻』とも呼ばれたと言います。

稲の成長を助ける妻である、というのです。

また、雷の落ちた山などではその後にキノコがよく生えたとのこと。

最新の気象学の研究から、雲の粒の中には塵に混じってキノコの胞子も多く含まれていることがわかってきました。

キノコの胞子は空高く舞い上がり、雲の核となり、雨粒に混じって地上に降り戻ります。

天然の肥料と共に地上に落ちるので成長が早くなるというわけです。

このようなお話を、以前マレーシアから来られたお客様にしましたところ、

『そうそう、よくキノコが生えるんだよねー』

と喜んでくださいました。

『あれ?もしかして農家の方ですか?』

とお聞きすると

『そう、バナナ農家やってるの。』

それまで気難しかったお客様と一気に打ち解けたのでした。

雷さま。稲妻。

ピカピカしてゴロゴロして怖いけど、昔の人々はこれらの自然現象を神として崇めてきた…。

だからでしょうか、風神雷神図屏風を目にした時にとても感動したのでした。

10年近く前に、風神雷神図屏風の三作品が揃う展覧会に行きました。

俵屋宗達と、尾形光琳と、酒井抱一の三作品でした。

友人はオリジナルの俵屋宗達が好きだとのこと。

私は尾形光琳の作品に惹かれました。

じーっと見ていた時、

風神と雷神の衣が旗めいたのを感じました。

一瞬だけ、バサっと大風に旗めいたように思いました。

『あれ?』っと思ってもう一度見たら、もうそんな現象は起きず、静かに固定された図なのでした。

尾形光琳の図だけにその不思議な感じを受けました。

尾形光琳がこの風神雷神図屏風を描いたのは18世紀初頭だそう。

1703年には元禄大地震があり、

1707年の10月には宝永大地震、

同年11月には富士山大噴火があったそう。

自然災害に見舞われた時代背景が、もしかしたらこのモチーフを選ぶきっかけであったのかな…

などと思いました。

自然現象に隠れた神を感じる、昔の人々の謙虚さ。私も見習いたいと思うのでした。

●着物と紋のはなし

海外にお住まい(ヨーロッパ)の生徒さまより、着物の誂えについて質問を受けました。

…………………………………….

①自分で手入れをしたいので東レのシルックにしようと思いますが、化繊だと他人さまから軽く思われますか?

②一枚目の着物は色無地の一つ紋を誂えたのですが、二枚目は何がお勧めですか?

……………………………………..

《工藤の回答》

①東レのシルックで全く問題ありません。

シルックは手に取って近くで見ても高品質の布地で、化繊とは分かりません。お仕立ても丁寧で、価格帯も正絹のお着物と大きな差はなく充分に高価です。

引け目など感じず、ぜひ堂々とお召しください。

アメリカにお住まいの生徒さまが

『アメリカでは東レのシルック一択です!』

と明言されておられました。

日本人が多くお住まいの地域であっても洗える着物シルックが一択だと仰っておられました。

また、日本でも暑い地域や雨の多い地域ではシルックが主流かと思います。

当教室にもシルックをおしゃれにお召しの生徒さまが多数いらっしゃいます。

東レ(東洋レーヨン)が社運を懸けて開発した高級化繊(artificial silk)の力を信じましょう。

②二枚目のお着物…

日本にお住まいでしたら『何でもお好きなものを…』と申し上げるところですが、ヨーロッパ在住となると…。二枚目も東レシルックの色無地に一つ紋が無難でしょう。

ただ、紋の付け方をひとつ工夫すると汎用性が高くなり、帯選びの自由度が上がります。

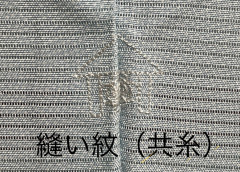

私のお勧めは『共糸の縫い紋』です。

共糸(ともいと)とは、長着と同じ色目の糸という意味です。

少し濃いめの色目にするなら共濃(ともこい)、

少し薄めの色目にするなら共薄(ともうす)、

と呼ばれます。

色目の選び方はお好みで…となりますが、目立たせないのがポイントです。

『せっかくの紋なのに目立たせないの?』

と不思議に思われるかもしれません。

そうココが最大のポイント。

紋が目立つと、帯の選び方が狭まり、フォーマルまたはセミフォーマル用しか選べないのです。

伝統的な文様のパリッとした帯が良いとされています。

一つ紋ですので、袋帯でも名古屋帯でもどちらでも大丈夫です。しかしこの解釈はお住まいの地域によって異なります。

『紋が入ったら袋帯じゃないとダメよねぇ〜』

と思っている方が多い地域では、その常識に従います。

《紋を目立たせない利点》

紋を縫い紋にして目立たせずにいると、一見ふつうの色無地なので色々な帯を締めることも可能です。私は単衣の着物は全て共糸の縫い紋にしています。

●理由のひとつが暑さ対策☀️

温暖化に伴い、現代では単衣の季節が5〜6月・9〜10月と長くなりました。

この時期、私は帯芯のない博多帯を好んで締めています。帯芯がないだけ博多帯は軽くて少し涼しいのです。博多帯はカジュアルなので紋つきには適しません。でも色無地ならば⭕️です。

●もう一つの理由はオシャレ対策❣️

美しいものに憧れて、自分の中に取り入れる瞬間が、女性にはとても大事です。

格や理屈も大事かもしれないけれど、オシャレだって大事です。生きる希望そのものです。

最近はたくさんの大人可愛い帯が作られています。普通のお稽古やお出掛けには是非お気に入りの大好きな帯を締めて、生きているこの瞬間を思い切り楽しんでいただきたいと思います。

《紋の種類》

大きく分けて2つです。

以下の二つを知っていれば良いと思います。

……………………..

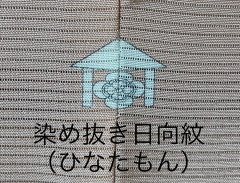

①染め抜き日向紋(ひなたもん)

②縫い紋……

……………………..

一つ紋の場合には、どちらを選んでも良いとされています。過去に呉服屋さんに質問したところ、下記のような回答を得ました。

・背紋(一つ紋)は準礼装の格なので、日向紋と縫い紋に差はない。

ただし、地域によって常識が色々なので、お住まいの地域の常識に従って欲しい。

この『ただし』が曲者です。

大体において『ただし…』が付きます💦

今回のブログを書くに当たって、もう一度本を開き直し、格を確認しました。

すると本によって解釈が異なっていました。

『準礼装』と格付けしている本もあれば、

『略礼装』と格付けしている本もある。

そして全てにおいて※印で『ただし、地域差がありますので…』とあくまでも一般論であることを強調していました。

共糸の目立たない紋にして、色々な帯を楽しむコツも、呉服屋さんから教えていただいたことですが、厳密にはNGであります。

絶対に失敗してはいけない場では、フォーマル用の袋帯を締めましょう。

多少ややこしいですが、知識を得ればそんなに怖がることはありません。

本などでちょっと勉強して、不安ならば呉服屋さんにお聞きして、是非ぜひ着物ライフを楽しんでくださいませ😚♪