講師(宗夜)ブログ

●頼りないヒモ

そうそう、若かりし頃にねぇ〜

なぁんて話ではなくて😁

着付けの話でございます。

頼りないヒモがとても役に立つ箇所があるのです。

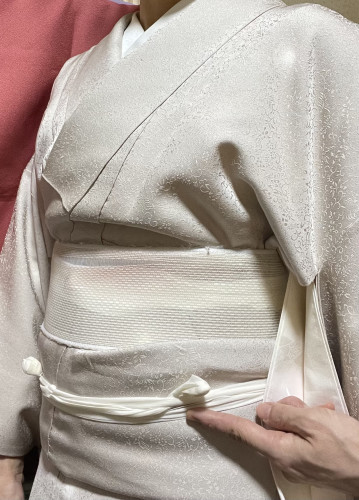

それはココ↓

帯の下線の下に隠れるように頼りないヒモが頑張っているのです。

帯を解くとこんな感じです↓

すずろベルトの8㎝下方にて、おはしょりを一直線にすべく頑張っております。

先日のzoom着付けお稽古にて、生徒さま👩🎓と盛り上がりました。

工藤『ではここで頼りないヒモを取り出して…』

👩🎓『頼りないヒモ…😅。これはどうでしょう』

工藤『頼りなさそうですか?』

👩🎓『…頼り甲斐がありそうです』

工藤『仕方ない。今日はそのタフガイで行きましょう。次回は頼りなさそうなヒモを探しておいてくださいませ』

👩🎓『頼りなくて良いのですか?』

工藤『頼りなければ頼りないほど良いのですよ』

ふふふ😁 ははは😆

なぜならば、『おいらが、おいらが』と主張してもらっては困るからなのですねぇ。

なよなよと帯の中に大人しく収まってもらっていなくては困るのです。

でも頼りなくても、あると無いとでは全然違います。

おはしょりを綺麗に一直線に整えてくれます。

頼りなささそうなヒモを見つけたら、皆さま是非ともお試しくださいませ😊

●腰紐が上がってしまう

腰紐が上がってしまうお悩み。

『本当は寛骨で止まっていて欲しいのに、ウエストまで上がってきてしまうんです…😢』

このようなお悩みをお持ちの生徒さまが割と多い模様です。

原因は、腰紐の真下の補正が足りないせいだと思われます。

ウエスト部分や腰の凹みの補正だけでなく、腰紐の真下にも補正をしてみることで改善が見込まれます。

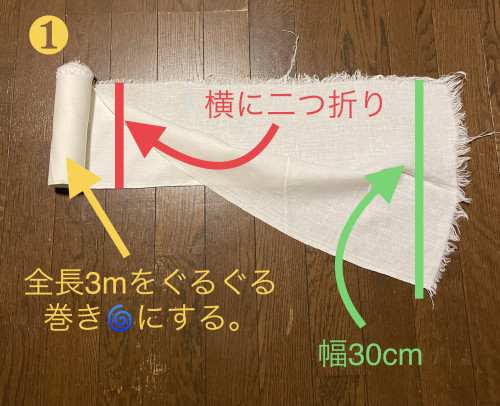

麻の晒しを巻きつけることをお勧めしています。サイズは下記の通りです。

《麻の晒しサイズ》

・長さ:3m

・幅:30cm→これを二つ折りにし、15cmに

この麻の晒しをギチギチの固いロール状にしてから、寛骨を覆うように巻いていきます。

《麻の晒しの写真❶↓》

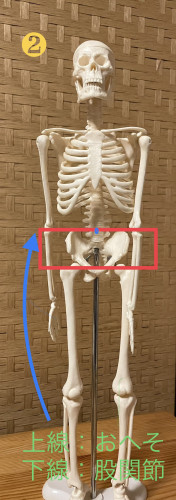

《巻きつける部分はココ❷↓》

上線はおへそに被るくらい。

下線は股関節ギリギリ。

《巻いた状態》

正面からの写真❸

横からの写真❹

補正をした上での腰紐の位置がこちらです❺↓

↑このように腰紐の真下で固い麻の土台を作ることで、布同士の摩擦が生まれて腰紐がずり上がらなくなります。

ただ一つ、注意点があります⚠️

巻く前にアンダーウェアを下に下げておき、巻き終わってから上に上げることをお勧めしています。(強くお勧めします)

と言うのは、この晒しの下にアンダーウェアのゴムが挟まってしまうと、お化粧室に行った途端に着崩れてしまうからです。

そして最後に…

私は下腹辺りで帯を締めるのが好きなので、低い位置での腰紐をお勧めしていますが、締められることで圧迫感が増すことは否めません。

どうか無理はなさいませんよう…

健康第一、安全第一でございます。

余裕があれば試してみてほしいという程度です。

腰紐と帯の位置を下げることで、中高年から大きくなってしまうお尻や腰回りを目立たせなくすることができます😊

●腰紐の位置

着付けにおいて、腰紐の位置はとても重要です。

この位置により、印象がガラリと変わってしまうからです。

腰紐の位置はその方に合わせてアドバイスしていますが、大きく分けて2種類です。

…………………………………

《腰紐の起点》

★30代くらいの生徒さま:寛骨よりも3㎝上

★50代くらいの生徒さま:寛骨の真上

《帯の上線》

★30代くらいの生徒さま:みぞおちより2㎝下

★50代くらいの生徒さま:みぞおちより5㎝下

…………………………………

年齢によって変えている理由は、お顔の表情も含め全体のバランスを整えるため。

40代が抜けていますけれど、これは近い方の年代に合わせます。

40代前半なら30代寄り、後半なら50代寄りといった具合です。

腰紐の位置が変わるということは、帯の位置も変わるということになります。

たった3㎝の差なのに、印象の違いは明らかです。

帯の位置によって醸し出すオーラが変わります。

30代は着物姿にも若さをを出したい年代。

この帯の位置で出るオーラは『生徒オーラ』です。

20代ほどではないにしろまだ弾ける若さを30代は持っています。

弾けていて良いと思うんです。

大人の文化の入り口に立った年代です。

社会的にも、主戦力として認められてくる年代でしょう。

でもちょっと生意気(かもね💦) 生意気でも良い、それが許される年代だから。

様々なことをどんどん吸収して自分の核となるものをしっかりと作っていってほしいです。

50代はグッと落ち着きたい年代。 帯は下気味に締めます。

50代で未だ生意気なままでは困ります。

もうそれは40代で10年かけて卒業したい感じ。

ところが生意気を卒業するのは簡単ではありません。

40代が『不惑』なんてウソウソ👋 大いに惑います。

惑って惑った末に何となく気持ちが落ち着いてくるような感じです。

そんな50代の皆さまには『先生オーラ』を醸し出してほしいと私たちは思っています。

たとえ先生でなくとも、まだ惑っている最中だとしても『先生オーラ』を出して欲しいのです。

おへそを覆うようにしっかりと下気味に帯を締めると、気持ちも引き締まり『先生オーラ』が出てきます。帯の下線が丹田というツボの真上に来るからかもしれません。

この下気味に締める帯の位置。

実は少し苦しいんです。

だから無理強いはしておりません。

この位置は体の動きがかなり制限されます。

垂直に立って、垂直に座る所作が出来ないと、動くたびに呼吸が苦しくなります。

苦しいのと引き換えにオーラが上がります。

そして歩き方が綺麗になり貫禄が出てきます。

重心が自然と背中心で取れるようになり、同時に下腹も引き締めることが出来るからだと思われます。

着物って不思議だなぁと思います。

精神とこんなに強く結びついた衣装があるでしょうか?

少々めんどくさい民族衣装だと思います。

ルールがあるようで無いようなところもあるし。

めんどくさいんだけど、面白い。

ついつい考えちゃう。

ん?なにこの感じ…。

恋⁉️

●着物と紋のはなし

海外にお住まい(ヨーロッパ)の生徒さまより、着物の誂えについて質問を受けました。

…………………………………….

①自分で手入れをしたいので東レのシルックにしようと思いますが、化繊だと他人さまから軽く思われますか?

②一枚目の着物は色無地の一つ紋を誂えたのですが、二枚目は何がお勧めですか?

……………………………………..

《工藤の回答》

①東レのシルックで全く問題ありません。

シルックは手に取って近くで見ても高品質の布地で、化繊とは分かりません。お仕立ても丁寧で、価格帯も正絹のお着物と大きな差はなく充分に高価です。

引け目など感じず、ぜひ堂々とお召しください。

アメリカにお住まいの生徒さまが

『アメリカでは東レのシルック一択です!』

と明言されておられました。

日本人が多くお住まいの地域であっても洗える着物シルックが一択だと仰っておられました。

また、日本でも暑い地域や雨の多い地域ではシルックが主流かと思います。

当教室にもシルックをおしゃれにお召しの生徒さまが多数いらっしゃいます。

東レ(東洋レーヨン)が社運を懸けて開発した高級化繊(artificial silk)の力を信じましょう。

②二枚目のお着物…

日本にお住まいでしたら『何でもお好きなものを…』と申し上げるところですが、ヨーロッパ在住となると…。二枚目も東レシルックの色無地に一つ紋が無難でしょう。

ただ、紋の付け方をひとつ工夫すると汎用性が高くなり、帯選びの自由度が上がります。

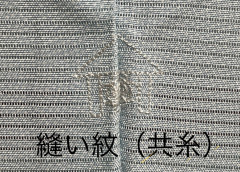

私のお勧めは『共糸の縫い紋』です。

共糸(ともいと)とは、長着と同じ色目の糸という意味です。

少し濃いめの色目にするなら共濃(ともこい)、

少し薄めの色目にするなら共薄(ともうす)、

と呼ばれます。

色目の選び方はお好みで…となりますが、目立たせないのがポイントです。

『せっかくの紋なのに目立たせないの?』

と不思議に思われるかもしれません。

そうココが最大のポイント。

紋が目立つと、帯の選び方が狭まり、フォーマルまたはセミフォーマル用しか選べないのです。

伝統的な文様のパリッとした帯が良いとされています。

一つ紋ですので、袋帯でも名古屋帯でもどちらでも大丈夫です。しかしこの解釈はお住まいの地域によって異なります。

『紋が入ったら袋帯じゃないとダメよねぇ〜』

と思っている方が多い地域では、その常識に従います。

《紋を目立たせない利点》

紋を縫い紋にして目立たせずにいると、一見ふつうの色無地なので色々な帯を締めることも可能です。私は単衣の着物は全て共糸の縫い紋にしています。

●理由のひとつが暑さ対策☀️

温暖化に伴い、現代では単衣の季節が5〜6月・9〜10月と長くなりました。

この時期、私は帯芯のない博多帯を好んで締めています。帯芯がないだけ博多帯は軽くて少し涼しいのです。博多帯はカジュアルなので紋つきには適しません。でも色無地ならば⭕️です。

●もう一つの理由はオシャレ対策❣️

美しいものに憧れて、自分の中に取り入れる瞬間が、女性にはとても大事です。

格や理屈も大事かもしれないけれど、オシャレだって大事です。生きる希望そのものです。

最近はたくさんの大人可愛い帯が作られています。普通のお稽古やお出掛けには是非お気に入りの大好きな帯を締めて、生きているこの瞬間を思い切り楽しんでいただきたいと思います。

《紋の種類》

大きく分けて2つです。

以下の二つを知っていれば良いと思います。

……………………..

①染め抜き日向紋(ひなたもん)

②縫い紋……

……………………..

一つ紋の場合には、どちらを選んでも良いとされています。過去に呉服屋さんに質問したところ、下記のような回答を得ました。

・背紋(一つ紋)は準礼装の格なので、日向紋と縫い紋に差はない。

ただし、地域によって常識が色々なので、お住まいの地域の常識に従って欲しい。

この『ただし』が曲者です。

大体において『ただし…』が付きます💦

今回のブログを書くに当たって、もう一度本を開き直し、格を確認しました。

すると本によって解釈が異なっていました。

『準礼装』と格付けしている本もあれば、

『略礼装』と格付けしている本もある。

そして全てにおいて※印で『ただし、地域差がありますので…』とあくまでも一般論であることを強調していました。

共糸の目立たない紋にして、色々な帯を楽しむコツも、呉服屋さんから教えていただいたことですが、厳密にはNGであります。

絶対に失敗してはいけない場では、フォーマル用の袋帯を締めましょう。

多少ややこしいですが、知識を得ればそんなに怖がることはありません。

本などでちょっと勉強して、不安ならば呉服屋さんにお聞きして、是非ぜひ着物ライフを楽しんでくださいませ😚♪

●クドウ感動!着付けお助けグッズ

美しい着付けを助けてくれるグッズをご紹介いたします。

そろそろ足袋を買い足さなきゃと思い、ネットサーフィンを楽しんでいたところ…

着付け便利グッズを発見!

『おはしょり芯』

あったら良いなぁと思っていたけど、やっぱりあったんだ。

《おはしょり芯》

2種類ありました。

(上)メッシュタイプ

(下)合成ゴムタイプ

—————————

—————————

2種類とも購入し、試してみました!

それぞれに良さがありました。

(上)メッシュタイプ 600円程度

●メリット

・蒸れない

・周りを縁取りしてあるので直線の形をキープしやすい

●デメリット

・短い

(下)合成ゴムタイプ 300円程度

●メリット

・長さがちょうど良い

・柔らかいので身体にフィットする

●デメリット

・やや蒸れる

・柔らかすぎて頼りないと感じる人もいるかも…

試した結果、二つとも大正解でした。

どちらかと言えばメッシュを推したい気持ち。

だけど、ちょっと短いのよね💦

メッシュ素材のまま、もう少し長ければ💯満点でした。

おはしょり芯は、丈の短い着物の時に、とても役に立ちます。

着物は裾から壊れることが多いので、どうしても修繕していくうちに短くなります。

『丈が短くなりますけど、良いですか?』

と呉服屋さんに問われ

『良いです(嫌だけど)』

と仕方なく答える方も多いことでしょう。

短い着物だと分かっていても、おはしょりが無いとどうも格好がつかない。

後から引っ張っても上手く整わない。

そんな時におはしょり芯があれば、ほんのちょっと腰紐に乗っかる分があるだけで綺麗に見えます。

安いし、おススメです!

そしてもう一つのおススメ!

《あづま姿メッシュ変形衿芯》

これはすごい。

クドウ、感動しました。

2年ほど前から、夏着物の着付けにある悩みを抱えていました。

着物が薄くなればなるほど、襦袢の襟が『ぐにゃり』と内側に曲がってしまうのでした。

袷では曲がらないのに、単衣→薄物と、生地が薄くなればなるほど『ぐにゃり』となってしまう…。

土台となる襦袢の生地が薄くなると衿芯の重みを支えきれずに曲がるのです。背中や胸前のシワを伸ばそうと力を加えるとこの現象が起きます。

衿芯の長さを半分にしてみたり、自分で色々と工夫しましたが根本的な解決になりませんでした。

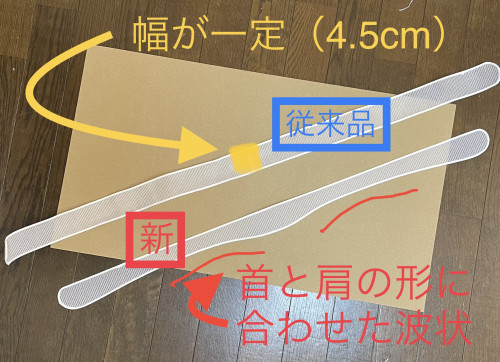

その悩みをこの変形衿芯は見事に解決してくれたのです!従来品と見比べてみましょう。

《メッシュ衿芯》

(上)従来品:幅が一定 4.5cm

(下)変形タイプ:首と肩のカーブに合わせた波状

—————————

—————————

(上)従来品

幅が一定であるため、力の分散が均一になると思われます。袷の季節は従来品にて問題なく綺麗に着られます。

しかし、生地が薄い季節を迎えると、肩の部分で、衿芯が縦に立っている状態から横に寝かされる状態に変化するため、負荷が掛かり過ぎて背中側でダブつきます。

(下)変形タイプ

首と肩のカーブに合わせた波状となり、肩に掛かる部分で一度くびれています。このくびれにより、外から見えない部分で負荷を吸収。

見える部分にシワを作らず綺麗をkeep!

クドウ、本当に感動しました。

しかも安いっ!

はい、300万円🤠💰

あ、ごめんなさい、ほぼ300円です。

着付けには答えがなくて、悩みも様々です。

そんな中で、このような優秀グッズを見つけると

『みんな同じ悩みを持っていたんだなぁ』

と共感を得られて心強い気持ちになります。

お役立ちグッズを見つけましたら、また報告いたします☺️🤲