講師(宗夜)ブログ

●ミヒャエル・エンデと禅

先日は、よし庵の花月会にて

『東貴人且座・茶箱付き花月』

を行いました。

ご予約の会員さま2名が、どうしても都合がつかなくなり宗嘉先生と工藤も中に入ってのお稽古となりました。

東黄人且座にて、宗嘉先生が半東役を引き受けられ、黄人茶碗にて薄茶を点てられたのですが…

この時のお点前の美しさには息を呑みました。

実際に炭で沸かした湯は、湯気の立ち方が電気の時とはまるで違います。

湯気の白さが増すのです。

そして滞空時間が長くなります。

柄杓にも茶碗にもしばらく濃い湯気が留まり、ふわりゆらりと空に漂います。

その湯気が、窓からの光を受けて一層に輝き、宗嘉先生の白い着物と袴と相まって、一つの風景となって目に入ってきたのでございます。

工藤は毎日毎日、宗嘉先生のお点前を目にしていますが、この日はいつも以上に先生のお点前の美しさに目を奪われました。

カメラワークや解説に気を取られずにお稽古に集中できたからでしょう。

先生のお点前から大自然を感じます。

まるで自分がその白い湯気になってしまって、宙を漂っているような気分になります。

見ている間は何もかも忘れて、自分が細胞レベル、分子レベル、素粒子レベルにまで分解されて、もう一度新たな気持ちで身体を組み立てているような、清々しい気分になります。

分解されて綺麗さっぱり洗われてから、もう一度身体を取り戻すような感じ。

自分が湯気になったような…

湯気の気持ちが分かるような…

分子レベル、素粒子レベルで見れば、私と湯気は共通点が多い。私の体の半分は水分です。

『私の体の中にはあなた(湯気)がいるのね』

と会話したような気持ちになるのです。

お稽古の後で、皆さまと歓談する時間が少しあり、宗嘉先生のお話がありました。

『奥秘十二段を行うようになって利休居士の隠された気持ちに気付くようになったのだ、』

とのことでした。

色々な深い意味が自分の身体に入ってきたとのことでした。

この時に、なぜだかミヒャエル・エンデの『はてしない物語』が工藤の脳裏に浮かんだのでした。

何の前触れもなく突然に。

宗嘉先生はこの本をご存知ありません。

工藤が13歳の時に読んだ童話です。

この本も茶道には全く触れていないのに、ふと多くの共通点を感じたのでした。

童話ですが、百科事典かと思われるほどに分厚い本。

紅色の背表紙に『はてしない物語』と黄金色に印字されているのでした。

こんな分厚い本読めるかな…と不安に思いつつも図書室で手に取りました。

その頃、クラスに馴染めずにいました。

読書の時間が自分の心の拠り所でした。

読み出すと、私と同じく友達に馴染めない弱気な少年が出てきました。気持ちがよくわかります。

そして、面白くて面白くて夢中になりました。

授業の合間の休み時間はすべて読書に充てました。

毎日少しずつ読み、読み切るのに数ヶ月かかったように記憶しています。

現実の世界と、もう一つの世界とのパラレルワールドの話でした。

もう一つの世界では『無』が広がっていきます。

何もかも呑み込んでしまう『無』

その世界の住人の脅威です。

交わらないはずの二つの世界が、一つの本『はてしない物語』で繋がっていき、弱気な少年がそれらの世界と深く関わっていく物語です。

詳しいことはもう忘れてしまいました。

何しろ13歳の時に読んだきりです。

ですが、あの時の瑞々しい感動。

それだけはよく覚えています。

ページをめくる動きももどかしいほどの臨場感。

読んでいる間は、周りの声は全く聞こえなくなり、たった10分の休み時間に永遠を感じました。

あんな感動はあの本だけでした。

あの時の感動の仕方が、宗嘉先生の感動の仕方とリンクしたようです。

しかし…

なぜエンデは『無』に着目したのだろう。

大変な親日家で、2番目の奥さまは日本人女性であったという。『はてしない物語』の翻訳家。

『無』って、そう言えば…

般若心経に何度も出てくるなぁ。

調べてみると、エンデは48歳から度々日本に滞在し、禅に触れ、弓道を嗜んだそう。

日本文化の奥深さに深く触れて物語の構想を練ったとのこと。

禅寺のご住職と禅問答を繰り返したそうです。

その後3年掛かりで50歳の時に『はてしない物語』を書き上げたと言う。

いまの私と同じ50歳の時に。

40代後半あたりから、エンデもきっと人生について深く考えるようになったのだろうと思います。

少しずつ体の不調が見え始めるころです。

生老病死という四つの苦に実感が込もります。

この辺りで一度深く自分の人生を振り返り、色々なことをリセットし直さないといけないんじゃないかな…と考える時期なのかもしれません。

そして突き当たったのが『無』だと思われます。

切なくなったり虚しくなったりすることもあるかも知れないけれども、あんまり考えなさんな。

だって、そんなもの無いんだから。

今見ている世界は、そもそも無いんだから。

物語の中でも、向こう側の世界の『無』が広がって色々なものを呑み込んで膨らんでいきます。

確か最後は全部無くなってしまったような…

そして無から新たなものが生まれたような…

結局、日常がいつも通りに繰り返されていったと思います。

『あれ?夢だったの?』

と少年は思うけれどもやっぱり実際に起こったことで、彼は何かを少し得て、すこし逞しくなったように思います。

これだけ瑞々しい文章が書けるということは、エンデ自身が禅に対して純粋に感銘を受けたからだろうと想像します。

この少年はエンデその人です。

ところで物語にも出てくるパラレルワールド。

本当に存在するようで、世界中の物理学者が懸命になって研究を続けているそうです。

いま現在見つかっている素粒子17個の他に、多数の未知の素粒子が存在するというのです。

超対称性素粒子と呼ばれていて、今の素粒子にそっくりの性質を持つのですが、ほんの少し構造がズレているのだとか。

それらが作り出す次元が余剰次元というものらしく、実は私たちの身近に存在しているそうです。

それがパラレルワールド。

私たちには見えないけれども。

見えないし、聞こえないし、触れられないし、嗅げない。

これは私の勝手な想像ですが…

ものすごく集中している状態の時には、実は私たちはその余剰次元に足を踏み入れているのではないかと思うのです。

この研究を行っている物理学者や数学者が、たくさんの数式を並べて嬉しそうに語る姿。

彼らもその時間には足を踏み入れているように見えます。

または、音楽家が素晴らしい演奏を奏でている最中。それをうっとりと聞いている観客。

アスリートが信じられないほどの素晴らしいパフォーマンスを遂げた瞬間。

それを応援している観客。

本を夢中になって読んでいた13歳の時の私。

宗嘉先生の絵画のように美しいお点前。

それを見て感動している生徒さま。

その瞬間、自分を忘れています。

無我の境地。

とても心地よい時間です。

自分を忘れて、一旦自分から離れて、

その後にもう一度自分に入り直す。

この行程により、自分をより意識するような取り戻すような気持ちになります。

これが大事なのかなと思いました。

37年の時を経て、エンデの気持ちが分かるような気がします。

私もいま、パラレルワールドを感じているのかも知れません。

●頼りないヒモ

そうそう、若かりし頃にねぇ〜

なぁんて話ではなくて😁

着付けの話でございます。

頼りないヒモがとても役に立つ箇所があるのです。

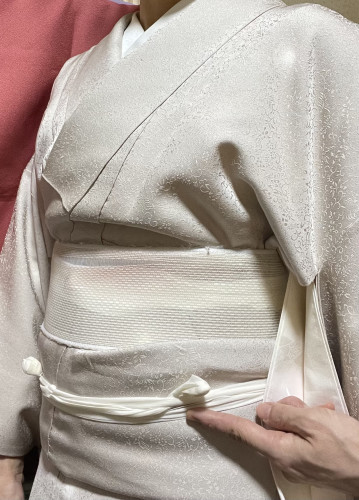

それはココ↓

帯の下線の下に隠れるように頼りないヒモが頑張っているのです。

帯を解くとこんな感じです↓

すずろベルトの8㎝下方にて、おはしょりを一直線にすべく頑張っております。

先日のzoom着付けお稽古にて、生徒さま👩🎓と盛り上がりました。

工藤『ではここで頼りないヒモを取り出して…』

👩🎓『頼りないヒモ…😅。これはどうでしょう』

工藤『頼りなさそうですか?』

👩🎓『…頼り甲斐がありそうです』

工藤『仕方ない。今日はそのタフガイで行きましょう。次回は頼りなさそうなヒモを探しておいてくださいませ』

👩🎓『頼りなくて良いのですか?』

工藤『頼りなければ頼りないほど良いのですよ』

ふふふ😁 ははは😆

なぜならば、『おいらが、おいらが』と主張してもらっては困るからなのですねぇ。

なよなよと帯の中に大人しく収まってもらっていなくては困るのです。

でも頼りなくても、あると無いとでは全然違います。

おはしょりを綺麗に一直線に整えてくれます。

頼りなささそうなヒモを見つけたら、皆さま是非ともお試しくださいませ😊

●畳の縁内16目にピタッと座る方法

畳の縁内16目に、一度でピタッと座る方法があります。

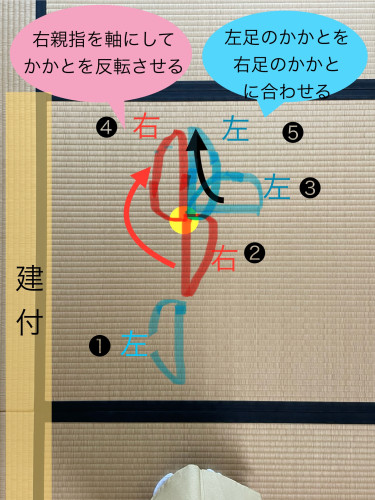

茶道口から左足で退出する時の足の進みをご覧ください。写真は左側を建付としています。

。。。。。。。。。。。。

一足幅(ひとあしはば)で進みます。

❶左足

❷右足

❸左足のかかとを右足の親指に直角に交わらせる

❹右足の親指を軸にしてかかとを反転させる

❺左足のかかとを右足のかかとにスライドするように合わせる

。。。。。。。。。。。

一足幅(ひとあしはば)の何が良いかというと…

・歩数をピタリと揃えることが出来る

・摺り足のリズムも揃う

・歩く速度が一定となる

この3つの長所を得られることです。

これらが整うと全ての所作が美しく見えます。

茶道のお稽古はあまりにも難しすぎて、いったい何から身につけて良いのか分からない時には、このターンだけを毎日繰り返してみてください。

一足幅(ひとあしはば)で進むことにより、自分の体のサイズを把握することが出来ます。

ひとつの方法がしっかりと身につけば、お部屋が変わっても、逆勝手などで右足から出る方法に変わっても、それほど混乱せずに調整できるようになります。

着付けでも一手幅(ひとてはば)という表現があります。

通じにくいので私は約15cmと言い換えていますが、自分の体のサイズを表現に生かす文化は素晴らしいと思います。

他にも《身の丈を知る》などがあります。

実践を重んじる武士らしい文化。

自分の体を知り、自分の体から安定感を生み出すことは、オトナ世代の美と健康を保つ秘訣となりましょう。

もう一つ、

一足幅(ひとあしはば)に私がこだわる理由があります。

●着物の裾から足をぬぅっと出したくない

白足袋とは言え下着のイメージがあります。

平安期の女性が足を見せないのはそういった理由からではないでしょうか?

武士の時代でも位が高くなるにつれ、足を隠していきます。

私は着物の裾から見える白足袋の面積を、常に5cm四方にとどめたいと勝手に思っています。

一足幅(ひとあしはば)で動くと、足の面積を5cm四方を保つことが出来るのです。

また、着物の裾が大きく翻ることもありません。

着物にシワがつきにくくなり、歩いている姿も、立ち姿も美しくなります。

是非ぜひ試してみてくださいませ😊🤲

●決め手は『きちんと感』

人の輪の中に入る時に、すぐに溶け込める方と

そうではない方とに分かれます。

この差はどうやら『きちんと感』に依るもののようです。

すぐに溶け込める方は全てにおいてきちんとされておられます。

・身なり

・言葉遣い

・所作

・タイムスケジュール

・金銭管理

・文章作成

きちんと感が周りのひとを安心させるのです。

『この方に任せれば大丈夫』

そして実際のところ印象の通りなので、ますます信頼を得ていかれます。

そして感心するもう一つの長所がこちら

・自然体である

無理に溶け込もうとせず、人の輪に割って入ることはありません。

わざわざ割って行かなくとも周りから寄ってくる魅力をお持ちです。

だからと言って…

溶け込むのに時間が掛かる人が悪いわけではありません。

誠実な人格は徐々に相手に伝わります。

ゆっくりでも確実に周りの理解を得ていき、大事な仲間となります。

ですが魅力の原石は光ることを望んでいます。

今すぐにでも。

お稽古では『きちんと感』を身につけていただきたく、言動に注意を申し上げることがあります。

お稽古の場で『うん』とお返事されていた生徒さまがいらっしゃいました。

『うん、じゃない。お返事は《はい》です』

完全に直るまで何回でも言いました。

『え゛⁉️』

間違っているところを指摘するたびにこのように反応する生徒さまにも注意します。

『え゛って言わない。私たちは大人なんです』

まだ時々におっしゃいますが、以前に比べれば大分減りました。

『すいませーん。教えてくださーい。』

水屋から大きな声で手助けを求める声を出す生徒さまには

『ご自身からお相手に静かに近づいて、《お願いします》と頭を下げましょう』

と言葉を掛けました。

どの生徒さまも注意を申し上げれば素直に頷いて行動を改めてくださいます。

そして、きちんと感が身につくのと比例するように、輪の中に溶け込んでいかれます。

多様性が叫ばれて久しい昨今。

しかし、なんでもアリとは違います。

特に大人の文化である茶道は、お互いの礼節の上に成り立つことを理解しましょう。

●ご家庭の中心に茶道がある喜び

対面のお稽古では、よし庵という茶道教室にお越しいただき、日常を忘れる異空間をお愉しみいただけるように心がけております。

zoomでは逆に、工藤が皆さまのご家庭に画面にてお邪魔させていただく感覚でおります。

それぞれのご家庭にて、茶道に対するご理解やご協力をいただき、本当にありがたいです。

ご家庭の中心に茶道があり、茶の湯がご家庭の話題になることも多くあるようで、茶道講師としてこれほどの喜びはございません。

盆略点前から始められて、先生(準講師)の資格まで取得された生徒さまたち。

ある生徒さまは、茶道を始められた時に、お子様が2歳でいらっしゃいました。

盆略点前を修められ、風炉に進みました。

『はい、ではここで柄杓を構えて…』

とアナウンスしたところ…

あら不思議!柄杓が、ない❗️

『え?え?』

と見渡すと、お子がブンブン振り回しておられる。

そうだよねぇ、この形は魅力的だよねぇ。

『返して』とママ。

『嫌だ、嫌だ』とお子。

背中に柄杓を回して必死の抵抗。

『じゃあさ、これと交換しよう』

ママはお玉を差し出す。

(えー、それ、いつものじゃん)

お子は不満。だけど、ママが困ってる。

大好きなママが困ってる。

(ま、良かろう)

交渉成立!お稽古続行!

ああ、そんなこともあったねぇ…。

お子はきっと忘れてしまうんだろうなぁ。

でも、ママは忘れない。

忘れられない。

大事な大事な思い出になるの。

そのお子が段々と大きくなって、画面の前でクルクル回って『大きくなったでしょ』と成長ぶりを私にも見せてくれたりします。

次々に洋服を変えてファッションショーをしてくれたりして、本当に楽しいひと時です。

パパさんも温かく見守ってくださっているご様子。

もうお一方の生徒さまも、生活の中心に茶道が置かれているのを感じます。

先日の台子のお稽古で。

ご主人と共に台子を手作りしてくださったとのこと。

『それが、先生。高さを間違えて低く作ってしまったんですよ。そしたら…』

尺立てが入らない❗️

尺立てだけが、ぴょこんと台子の外に置かれていました。

『はははー🤣。なんか可愛い尺立て!』

二人で大笑いしました。

笑っていながら、

工藤、図らずも涙がひと筋流れました。

涙がこぼれて初めて自分が泣いていることに気付きました。

(あ、私泣いてる)

感動したのでした。

そこまでご主人が協力してくださり、茶道のお稽古を続けてくださっていることに。

尺立ての中の2本の火箸が、愛情深く寄り添うご夫婦に見えました。

誠に、まことに失礼ながら…

工藤はそれまで茶道は日本人にしか分からないと思っていました。

お二方とも外国にお住まいの生徒さまなのです。

外国の地にて、このようにして茶道に対する深いご理解とご協力を賜り、自分の思い込みは誤りであったと気付かされたのでした。

お点前が出来るか出来ないか、ではなくて。

ご家族のご協力くださる優しさそのものに茶の湯の精神を感じます。

奥さまが真剣に茶道に向き合っておられるその御姿を見て、そこに神秘の力を感じてくださったのだろうと思います。

茶の湯そのものの力と共に、奥さまの神秘に満ちた力が、説得力を持つ形としてご家庭の中心に据えられたのでした。

遠く海外の地にて、日本人女性としてのアイデンティティを確立しつつある生徒さまたち。

工藤も講師として、精一杯エールを送り続けたいと思っています。