活動情報

2024年2月11日(日)撮影 早崎内湖「冬の野鳥観察会」開催

2月11日(日)湖北の冬は、天気が定まらないところが特徴で7時台は雨が降っており、観察会の時間前になると雲もどこかへと、

風もなく観察会日和になってきました。今朝は、約400羽近くのコハクチョウが内湖に入っています。最近は、

9時になっても餌場に行かない日が続いていますが、今朝は、8時すぎより餌場に向かっています。

今日は、25名の方に参加いただきました。受付をしていただきコハクチョウのいる内湖に、

沢山のコハクチョウに驚きの声が上がっていました。

昨年ですと9時にはいなくなってしまってコハクチョウを見ていただけませんでした。

少しコハクチョウを見ていただき開会のあいさつが行われるながれで観察会が始まりました。

お話し中でもコハクチョウは餌場に向かいます。

スコープでは岸辺にいるカモ達の美しい姿がみられ「きれい」

コガモとマガモ

パンダガモと言われているミコアイサ

島には、鵜の姿が、

北区の内湖の観察を終えて内湖の歴史や工事説明など行われました。

その間にも最後のコハクチョウは餌場に向かいました。

今回は、湖岸道路から湖岸の鳥たちの観察もしました

南区では、ホホジロ、アオゲラ、コゲラ、エナガ、シジュウカラなどの

小鳥たちを見ることが出来ました。

今日見ることが出来た鳥合せ、コハクチョウから27種の鳥たちが見られました。

鳥の話など聞きながら、暖かい豚汁をいただき体が温まっりました。

最後に、参加していただいた皆さんと記念写真を撮りお開きとなりました。

2024/1/29(月)晴れ 撮影 びわ北小学校4年生「冬の観察会」

今朝は、いつもの様に350羽位のコハクチョウが早崎内湖に来ています。

びわ北小学校4年生の児童たちが来てくれるのが9時前になります。

それまで餌場に行かないでほしいと今日は願っています。

内湖の岸辺には多くのコハクチョウが休んでいます。

昨日(28日)も最終は10時すぎまで内湖にいていたので少し安心しています。

9時前にはバスにより児童たちは来てくれました。沢山のコハクチョウに先生はじめ児童たち全員がびっくりしています。

昨年は12羽のコハクチョウがいましたがそれまでの児童たちの観察会には見ることが出来ませんでした。

スコープでは主にコガモ、マガモ、ハシビロガモなどのカモ類の観察。

黒いオオバン、ウなどの鳥たちの観察。コハクチョウは大きいので肉眼で。

今年は児童たちが帰るまでに飛び立つ姿が見られるかの不安がありましたが、グループに分かれて、

餌場に向かう姿も見ることが出来ました。やはり飛び立つ姿は児童はじめ先生方も感動しておられました。

早崎内湖の工事も大詰めを迎えてきています。児童たちには昨年の6月の「早崎内湖の室内授業」

において少し説明していましたが、現場に来ていただいたのは初めてなので少しお話させていただきました。

バスの出発までに、コハクチョウがエサ場に向かって何を食べているのかの質問に、

駐車場の近くの田において、説明させていただき、児童たちを、次の湖北野鳥センターに見送りさせていただきました。

2023年1月30日(月)雪 撮影 びわ北小学校4年生「冬の観察会」

小雪のちらつく中、子供たちはバスで8:45に来てくれました。今年はコハクチョウは、12羽水面に浮かんでいます。

ここ2年は、飛び立ってしまってからの観察会であった。「挨拶は後で先にコハクチョウを見てください」とせかし間に合いました。

水面にいるコハクチョウを見て感激している様子でした。

すぐに飛び立ってしまいました。

あいさつの後、6月の室内授業で早崎内湖の歴史などを思い出してもらい、

現場で今の状況を説明、これから行われる工事状況など少し説明して

もう少しするとこの水面は完成する予定です。

カモ達の観察、写真で見るよりきれいなことに驚いています。

ハシビロガモの食事風景を見て説明。

ミコアイサのきれいさに感激。

ウの大きさにびっくり。

鳥たちの観察も、場所を変えての観察、早崎内湖北区の全景が分かるように、

堤防上を歩いて、全体を見ていただきました。

雪がちらつく寒い日でしたが子供たちは元気に次の観察地湖北野鳥センターに向かいました。

令和6年2月11日(日) 冬の野鳥観察会を開催

開拓により消失した早崎内湖の再生。

今の早崎内湖の環境を見つめ、野鳥の専門講師さんと周辺を観察します。

日時:令和6年2月11日(日)9:00~11:30 ※小雨決行 予備日なし

集合場所:湖北まこも隣駐車場

対象:滋賀県内にお住まいの方

定員:30名程度(先着順)

内容:野鳥観察 、 野鳥説明 、 豚汁 のふるまいなど

申込締切日:令和6年1月9日(火)~26日(金)まで

申込方法:パソコン・スマホ「しがネット受付サービス」でこちらから。

主催:早崎内湖再生保全協議会

問合せ先:早崎内湖再生保全協議会共同事務局 滋賀県琵琶湖再生保全課・長浜市環境保全課

電話:077-528-346(滋賀県琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課)・0749-65-6513(長浜市市民生活部 環境保全課)

![]() 令和5年度冬の観察会 チラシ.pdf (0.76MB)

令和5年度冬の観察会 チラシ.pdf (0.76MB)

2023年1月28日 早崎内湖「冬の観察会」

雪は10㎝位小雪が舞い散る穏やかな観察会日和。10年来の寒波の予報でキャンセルも出ましたが、

7名の方の参加で開催されました。3年ぶりの観察会なので、皆さんには変わっていく早崎内湖を見ていただければと

今回は北区から南までの1.5kを歩いての野鳥観察会になりました。今朝も300羽のコハクチョウが来ていましたが8時に

エサ場へと飛び立っていきました。7名の方には双眼鏡をお渡しして操作などを教えていただき観察の始まりです。

操作もできるようになりました。

コハクチョウはいませんが、マガモ、コガモ、オナガガモなど10種の水鳥

美しい姿が見られました。

カモ達も岸の凍っていないところに群れています。

ミコアイサの可愛さにも魅了されていたようです。

ヨシ帯の散策では、小鳥の姿が。

シベリアジュリン見ることの少ない鳥だそうです。

アオジです。他にベニマシコ、ホオジロ、カワラヒワなど12種

観察会では25種の鳥たちを見ることが出来ました。

歩いていただいた早崎内湖の現状と昔の内湖の姿などの話を聞きました。

今回は大人の方なので、昔の内湖にも興味を示されていました。

寒い中最後に豚汁、おかわり自由でゆっくりとして頂きました。

具だくさんの豚汁、お昼なのでお腹もすき何杯ものおかわり、うまかったです。

早崎内湖 冬の野鳥観察会 参加者募集

今年も冬の野鳥観察会を開催予定です。以下のHPに詳細、申請URLを掲載しています。

是非ご参加ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/hozen/326030.html

2022/1/31(月)晴れ 撮影 びわ北小学校4年生「冬の観察会」

この冬は早崎内湖も広い水面になり昨年の暮れからたくさんのコハクチョウが来ていました。

前日(1/30)よりコハクチョウの姿が少なく少し心配な観察会になりました。

今年は、13名の児童たちは自転車でなくバスで来てくれました。

今朝は8羽しかいません。

子供たちが来る前に飛び立ってしまいました。

昨年同様コハクチョウは待ってはくれませんでした。

カモたちはたくさん待っていてくれます。

事前にコハクチョウの内湖で撮ったDVDや図鑑で予習をして来てくれています。

スコープから見るカモたちは写真と違った美しさに子供たちは感激していました。

新聞社の記者の方が取材に来ておられ、

子供たちも取材に元気に答えていました。

ザンネンながらコハクチョウは見ることはできませんでしたが、

マガモ、ハシビロガモ、コガモ、ホシハジロ、ミコアイサ、オオバン

カンムリカイツブリ、カワウ、アオサギ、チュウサギ、カイツブリも

いましたがすぐに水の中に入ってしまいあまり見ることはできませんでした。

夏の観察会と場所が違い、早崎内湖の工事状況など少し説明しました。

皆さんが大人になったころには完成しています。

工事中に来たことを思い出にしてください。

これから子供たちは湖北野鳥センターに向かいます。

野鳥センター前の琵琶湖にはたくさんのコハクチョウがいました。

飛び立つところなども観察できたと思います。よかった。

【中止】早崎内湖 冬の野鳥観察会

※現在の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に鑑みまして、「中止」とさせていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

早崎内湖に⽣息する野⿃の観察会を開催します。

⽇時:令和4年1⽉29⽇(⼟)9時00分〜11時00分(荒天

場所:早崎内湖北区(⻑浜市湖北町海⽼江地先)

![]() 会場位置図.pdf (0.5MB)

会場位置図.pdf (0.5MB)

対象:⼀般

定員:40名程度

内容(予定):早崎内湖北区に⽣息する野鳥の観察、解説

参加費:無料

主催:早崎内湖再⽣保全協議会(事務局:滋賀県、⻑浜市)

※その他

・新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点から、当⽇は検温、⼿指

さい。また、同感染症の感染が疑われる⽅、体調不良の⽅、体温が

だけません。

・新型コロナウイルス感染症の状況等により中⽌することがありま

【申込締切】

令和4年1⽉20⽇(⽊)17時15分

※ただし、定員に達した場合、申し込みを締め切りますので、ご注

申し込みは下記URL「しがネット受付サービス」で

https://ttzk.graffer.jp/pref-s

2021-2-10(水)晴れ 撮影 びわ北小学校4年生「冬の水鳥観察会」

昨日の寒さが少し残っている2月10日9時前に20名の児童たちが自転車に乗り元気に早崎内湖に来てくれました。

到着10分前に約70羽のコハクチョウは餌場に飛び立っていきました。残念です。

しかし、児童たちは、内湖で遊んでいるカモたちを見てどの鳥を見てもきれいで、

いろんな鳥が見られることを喜び観察していました。

コハクチョウは、見ることはできませんが、コガモ、マガモ,ヨシガモ、オオバン

オナガガモなどの美しい姿を見ることができました。

この観察会の事前予習として、コハクチョウの内湖で遊ぶDVDや、自分たちで作る図鑑などお渡ししており

準備をしてきてくれていいます。実物の鳥たちを見て、「きれい」と興奮している子もいます。

びわ湖からえさ場に向かう群れがみんなの頭上を飛んでいくのにあえました。

工事現場では、工事の過程や、子供たちの将来とともに完成に向かっている工事である事

鳥や、魚が育つ自然を作る工事が皆さんにとって今見られることが、これからの宝になるといいのにね。

工事の説明の後もスコープを見ています。

ハスの実のお汁粉や、ヒシの実などを食べていただいていましたが今年は、

学校で試食会を行っていただきました。

2020/1/22(水)晴れ 撮影 びわ北小学校4年生「ビオトープ観察会」

地元のびわ北小学校、4年生の児童たち20名が「冬の観察会」に来てくれました。

風もなく良い天気に恵まれ、観察会日和でした。

コハクチョウも工事の重機の音にもめげづ、いつもより遅くまで待っていてくれたようです。

コガモ、マガモ、ハシビロガモ、カルガモ、コハクチョウを見ることができました。

工事現場にも少し入らしてもらって内湖の底になる浚渫工事現場も見学できました。

最後の2羽がえさ場に向かいました。

子供たちの頭上を飛んでいくコハクチョウの美しさに感激。

工事の状況説明。今までの観察会では見られない工事現場も観察。

ハスの実が入ったお汁粉、実は少し苦いところがある。

「甘いのと苦みでうまい」大人の感想でした。

ヒシの実も、栗のような感じ、どちらも初めての味でした。

2020/1/18(土)晴れ 撮影 冬の早崎ビオトープ観察会

早崎ビオトープ及びその周辺において「冬の観察会」が開催されました。

暖冬といわれていますが、ビオトープ、びわ湖の風はやはり冬の冷たさを感じます。

26名の方に参加いただき湖北野鳥センターに9時に集合、2台のバスで観察会場に移動

各会場では、湖北野鳥の会の講師の方より説明を受け多くの野鳥を見る事が出来ました。

湖北野鳥センターにおいての水鳥たちの説明とお話し。

海老江漁港よりびわこの水鳥観察。

ビオトープの堤防よりの観察。

周囲の田んぼの中にもいろんな鳥たち。

タゲリも見られ今年は少ない様です。

チュウヒも2羽見られました。

香花寺、稲葉地区の田んぼに約300羽近くのコハクチョウ。

観察地点が少し離れていたので少し残念。

山本山のオオワシはバッチリ見る事が出来ました。

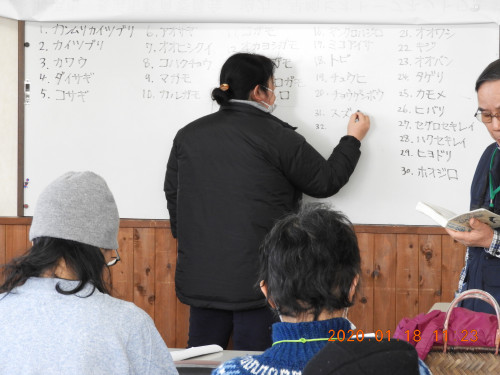

鳥合わせでは、34種の鳥たちを見る事が出来ました。

鳥合わせをしながらの豚汁、美味しかったです。

2019/1/12 平成30年度「冬のビオトープ観察会」開催

平成31年1月12日(土)「冬のビオトープ観察会」を39名の方に参加して頂き開催しました。

会場のビオトープでは、講師の湖北野鳥の会の方からの詳しい説明をいただきました。

家族で参加して頂いている方が多く、家族だんらんの雰囲気もあり、楽しんで戴けた観察会になりました。

ビオトープに行くと10羽のコハクチョウが

皆さんを待っていてくれたようです。

水面を走りながら飛び立っていくコハクチョウも見られました。

餌場の田んぼでは200羽以上のコハクチョウが

2番穂を食べていました。

オオワシも魚を獲ってきて食べた後の休憩中でした。

ハスの実が入ったお汁粉を皆さんで戴きました。

「美味しかった」との感想でした。

今日見られた「鳥り合せ」をしました。39種見られました。

オオヒシクイ・コハクチョウ・ヒドリガモ・マガモ・カルガモ・ハシビロガモ・コガモ・ホシハジロ・ミコアイサ

カイツブリ・キジバト・カワウ・アオサギ・ダイサギ・オオバン・タゲリ・タシギ・トビ・チュウヒ

ハイイロチュウヒ・オオワシ・ノスリ・チョウゲンボウ・モズ・ミヤマガラス・ハシボソガラス・ヒバリ・ヒヨドリ

ムクドリ・ツグミ・スズメ・ハクセキレイ・セグロセキレイ・カワラヒワ・ホオジロ・カシラダカ・オオジュリン

2018/1/13 平成29年度「冬の早崎ビオトープ観察会」開催

平成30年1月13日(土)に「冬の早崎ビオトープ観察会」を開催しました。32名の方が参加してくださいました。

湖北野鳥の会から講師をお招きし、講師の方とともに早崎ビオトープ周辺の野鳥を観察しました。観察会ではコハクチョウをはじめ、37種もの野鳥を観察することができました。

観察終了後は、観察したコハクチョウやオオワシなどをモチーフにエコバックを作りました。参加者のみなさんは思い思いに、楽しく野鳥のエコバックを作られていました。また、皆さんに早崎ビオトープのハスの実入りの珍しいおしるこを召しあがっていただきました。

早崎ビオトープのある湖北では多くの野鳥が観察できます。また来年もたくさんの方にお越しいただけることを楽しみにしています。

観察できた野鳥

カワウ、カンムリカイツブリ、コサギ、(オオ)ヒシクイ、オオハクチョウ、コハクチョウ、マガモ、カルガモ、コガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、ホオジロガモ、カワアイサ、ミサゴ、トビ、オオワシ、オオタカ、オオバン、ケリ、タゲリ、キジバト、ハクセキレイ、セグロセキレイ、タヒバリ、ヒヨドリ、ツグミ、エナガ、ホオジロ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス

2017/1/14 平成28年度「冬の早崎ビオトープ観察会」開催

平成29年1月14日(土)に「冬の早崎ビオトープ観察会」を開催しました。

昨年好評だったペットボトルでの望遠鏡づくりに今年も挑戦し、早崎ビオトープを観察しました。

今回は鳥インフルエンザウイルスが県内で確認されたことを受け、バス車窓からの観察会としましたが、昼間はなかなか見ることができない150羽ほどのオオヒシクイの群れを観察することができ、車内に歓声が挙がりました。

観察会の後は、早崎ビオトープで取れたヒシの実入りのおしるこを振舞いました。

雪の舞う中ではありましたが、参加者の皆さんには冬の早崎ビオトープを堪能していただきました。

【観察会ではこんな鳥が見つかりました!】

マガモ・キンクロハジロ・ツグミ・ハシビロガモ・ホシハジロ

ムクドリ・コガモ・オオバン・トビ・カルガモ・スズメ

コハクチョウ・ヨシガモ・ホオジロ・オオヒシクイ・キジバト・マガン

2016/1/10 平成27年度「冬の早崎ビオトープ観察会」開催

2016年1月10日(日)に小学生4年生以上を対象に、冬の早崎ビオトープ観察会を開催しました。

市内外から44名の参加があり、早崎ビオトープ周辺の冬の水鳥を観察しました。観察会ではペットボトルで望遠鏡作りも行いました。軽食には早崎内湖で取れたヒシの実入りのお団子のおしるこを振舞い、参加者にも好評でした。

※ペットボトル望遠鏡からの景色

-------------------------------------------------------------

2023年9月22日 びわ北小学校に早崎内湖の魚たちの水槽展示

毎年、びわ北小学校4年生の児童たちが早崎内湖に観察会に来てくれます。

以前より、子供たちがタモアミで獲った魚などを学校に持って帰りたいと希望がありましたが、

学校では世話も出来ないことを理由に子供たちの夢は叶えられませんでした。

今回、小学校の希望に早崎内湖再生協議会が答える形で協力、水槽を設置することになりました。

観察会場で今年生まれたモツゴ、スジエビ、タナゴ、ヨシノボリ、タニシ、などを水槽に入れ小学校の玄関に展示しました。

子供たちは、お休みの時間に、水槽の前で見ているそうです。

この水槽の魚たちを見ていろんなことを感じ取っていただければ幸いです。

早崎内湖再生保全協議会の団体会員である早崎ビオトープネットワーキングから、

早崎内湖で見られたトンボたちの標本を制作してびわ北小学校にプレゼントされました。

6月に、4年生の方たちに早崎内湖の歴史や現状の室内授業に伺いました。

児童からチョウトンボの写真を見て「きれい」「かわいい」「こんなんがいるのや」

子供たちは、トンボとりに行くことが無理なので、7,8月に、内湖に飛んでいるトンボを捕獲して、

標本をつくることにしました。トンボとりも苦戦しましたが、28匹の標本が完成しました。

標本箱も手ずくりで十分ではありませんが9月4日に、4年生の児童たちに渡すことが出来ました。

4年生だけでなく、各学年で利用されていると聞き喜んでいます。

今はこれも玄関に展示されています。 早崎ビオトープネットワーキング

2023/6/9(金)曇り びわ北小学校室内授業開催

今年は。ビオトープ観察会が先になり早崎内湖の歴史、地域の生活とのかかわり。昔の内湖の時代に魚が産卵に来ていたこと、それに伴い大漁で村は、にぎわった話。内湖の周りにはヨシ原があり、生活に欠かせない利用があったこと、なぜ干拓から内湖に再生していくのか、児童たちは熱心に話を聞いてメモっている姿が印象に残りました。後半は、また違った角度からのビオトープ付近のこれからなどの話を入れ、2時間の話を熱心に聞いていただきました。

質問にはやはりビオトープの生き物などの話を聞いてくれました。

早崎内湖ができる以前の話では、児童たちは、1昨日大津の瀬田の洗堰などの研修遠足で

琵琶湖の水の出る所など見学してきているので、よく分かったように思いますと先生からお話しいただきました。

次の「冬の水鳥観察会」には早崎内湖のコハクチョウやカモ達を見ていただきます。

色々な質問を受け授業を終わらせていただきました。

2022/6/23(木)晴れ 撮影 びわ北小学校4年生、早崎内湖の室内授業

今年の4年生は、22名の児童です。今年もマスク姿でのお話、5時間目の時間をいただき、

びわ湖の内湖って?の話から7項目に分け、内湖を利用していた時代の生活、なぜ干拓になったのか、

また、内湖に戻っていくのかなど。興味を持っていただけるような話をと思い進めています。

もう1~2年すると北区の内湖は完成します。琵琶湖から遡上した魚たちの産卵場になると思います。

昔の漁具を説明しながら、内湖を利用した生活、ヨシの利用など

7月1日の観察会の皆が作った漁具に魚はどうして入ってくるのかなど

子供たちには長い時間ですが、よく聞いてくれていました。

カッターナイフやキリを使ってペットボトルを加工しました。

なれない作業で、苦労している子もいましたがみんなの漁具が完成しました。

観察会に何か入っているといいのにね。

12/5(日)晴れ 撮影 早崎内湖周辺のゴミ拾い

今年は会員が気が付いたごみは持ち帰っていました。車で見ていると気づく所には見えませんでした。

ところが、手分けして回収に歩くと昨年度より多くのゴミの量になりました。

丁野木川の土手下には、大量の廃棄物も見つかり大変な作業になりました。

回収すぐに、ごみ袋はいっぱい、飲料の缶などはまとめて放棄していたり、

袋に詰めた燃えないゴミなど色々。

育苗箱の100ケース以上が捨ててあり、農家をやめた方の仕業

10月にはこの看板も捨てられていました。周りには刈り取った草や、葉刈の枝木

など山になっています。捨てに来られておられる方の車のナンバーなども控えていますが、

自分から気が付き自粛していただくのが良いと思っています。

庭木の剪定ゴミの上には、最近捨てられたミカンの皮が大量に捨てられています?。

道沿いにも柿木の先手クズ、例年とはちがったところに白菜や玉ねぎなど、

も捨てられています。このようなものは地元の数少ない方だと思っています。

ゴミ袋だけでトラックいっぱいになってしまいました。

大型ゴミなどは、2台分あります。

工事が進み、内湖の形が見えて、自然な姿を見せようとしているときに、

人が邪魔をしているようです。これからの自然への成り行きと共生していきたいと思います。

2021/12/11(土)晴れ 撮影 どぶ貝、イシ貝放流

ドロガイ(どぶ貝)カラス貝いろいろ呼び名があります。昔の早崎内湖には、昭和32年ごろまで沢山の貝たちがいました。

夏になると近隣の大人から子供たちが海水浴がてらに獲りに行ったものです。お年寄りの方たちとの早崎内湖の話にはかならず

貝獲りの話が思い出されるほど多くの方が食されていた食料でした。

その後、早崎内湖に農薬などの流入があり一部絶えてしまったのと食生活の変化でドロガイを食することもなくなっていました。

昭和39年、干拓工事と共に排水され始めると沢山のドロガイが表れ、近隣の方より県外の方たちが、獲りに来られていました。

早崎内湖にはそのような経緯のあるドロガイです。

昔の内湖には、ボテジャコ(タナゴ)も沢山いました。地元の冬の食料でした。

再生早崎内湖にもタナゴの繁殖も見据え、今回夏の観察会場としている水面に貝を放流しました。

一部の所を囲い、砂も入れ放流場所を作りました。

ドロガイは今回13個入れました。

イシガイも15個

同じところに入れました。

まずはこの水面で貝たちが生きていけるかの試験をします。

来年の春には、生きているかわかりませんが楽しみにしています。

早崎内湖「20年の歩み展」開催

元の早崎内湖に向かって始まった再生事業、2001年11月に17㌶の早崎内湖干拓地に湛水。

「早崎内湖ビオトープ調査地」として始まり、色々多数の方々がかかわってこられ20年を迎えました。

今回、田圃に水が入ったところから現在の工事の状況までを写真約850枚を展示、ハスの繁殖、コハクチョウの飛来

早崎内湖に来るいろんな鳥たちの姿、また干拓工事の写真も展示、昔を懐かしんでいただけた方々もおられました。

長浜市役所市民交流ロビー11月8~12日 湖北まちづくりセンター11月18~24日と2会場で開催しました。

長浜会場です。各コーナに分け、見ていただきやすいように配置した展示風景です。

干拓田時代の田植え風景が写っています。

湖北まちづくりセンターの展示風景です。

今の早崎内湖で夏には観察会場になる水面で育っている魚たちの展示、

子供達には人気がありました。また工事から出た底土で焼き物を焼いていただき、

植木鉢を展示いたしました。艶のある良い色に焼きあがっていました。

来年度からも内湖再生工事が進んでいくと思います。

これから内湖の自然の変化も、もっともっと増えてくると思います。

2021/6/18(金)曇り 撮影 びわ北小学校4年生室内授業

6月25日、今年もびわきた小学校4年生の、早崎内湖観察会が行われます。

例年通り今年も事前授業として内湖の歴史などの話を、3時間目に聞いていただきました。

今年もマスク姿でのお話なので、不安なところもありましたが皆さんメモを取りながらも

よく話を聞いて、質問なども多くいただきました。

100年以上も前の話なので子供達には退屈と興味がないかと思いましたが

勉強熱心な児童ばかりで感心しました。

昔の内湖ができた当時からのお話、模型を使って現在の姿などの説明も

わかっていただけたようです。今回は少し内湖と関係がある早崎松原公園の

話もさせていただきました。107年前(大正4年)天橋立のような松原を理想として

地元青年団や、当時の児童、生徒などが参加協力をしてつくられた松原です。

今年の五月に、松枯れや、他事情のため松林がなくなりました。

今の子供たちは、知らない松林ですが長年の歴史のあった松原公園でした。

早崎内湖干拓地から見る松原公園です。

次の時間は、25日の観察会で使う漁具作りです。

キリやハサミなどでペットボトルを加工します。

自分だけの漁具です。うまくヒモで結ぶこともでき名前を書いて完成です。

沢山の魚が入るといいね。観察会の楽しみです。

2021/4/11(日)晴れ 撮影 観察会場整備とマコモの浮島つくり

南区の工事に伴う掘削跡地の36アールの水面、昨年の水生生物「夏の観察会場」の周辺整備と

魚たちの隠れ場所及び産卵場となるであろうとマコモを使って浮島を作りました。

4月7日隣にある今までの水面との水位の違いで各水面を独立するがために

2mの幅でせき止める工事。

排水路を車両が通れる管を埋め道を作りました。

工事に使った重機でマコモの根を掘り起こし、浮島の段取りを。

4月11日、7日に揚げておいたマコモをポンプを使って土を洗い流す。

洗い終えたマコモ、車で設置場所に移動。

水面に4×4mの網を杭を打ち固定。

マコモの根を網の上に蒔き発芽するのを待つ。

5月には芽が伸び青々とした浮島が出来ると思います。

魚たちが鳥から身を隠したり、産卵場所になるように

今年の夏の観察会を楽しみに。

2021/3/14(日)晴れ 観察会場入水路の掃除

昨年の夏から使っている観察会場に琵琶湖からの水を入れたくて、干拓当時に使っていた入水路の掃除をしました。

早崎川からの水路です。20年使っていない水路なので、ヘドロや砂、木の葉やその上に草が生い茂っています。

休みもそこそこにヘドロと格闘、多いところでは長靴を超えるところもあります。

11時すぎには土を上げることができました。

早崎川の止水弁も20年近く使っていないので作動しない。オイルの注入で動くようになった。

ようやく流入する。

きれいに掃除ができ、流れてきた。

ここから観察会場水面へと、流れ込み魚たちも入ってくるようになる。

今年の夏の観察会にはいろんな種類が増えることを期待しています。

一昨年より事業活動のカメの捕獲機を解体廃棄して今日の作業はは終わりました。

2020/12/9(水)曇り 撮影 外来生物(ミシシピ‐アカミミガメ)対策事業終了

2019年5月より、外来生物対策事業として亀の捕獲機を作り内湖に設置しました。

5個製作の内2個は、びわ北小学校4年生の方と共に製作して早崎内湖北区に設置しました。

ハスの繁殖が早く、設置場所もわからないくらいになりましたが、6月中旬までに11匹の捕獲ができました。

以後は、近くで工事が始まり、ハスの繁殖とで、成果は見られませんでした。

2020年5月に捕獲機を修理して南区に設置しました。7月までに13匹のカメを捕獲しましたが、

それ以後作動する部分が錆びつき動きが悪くなったようです。また、カメも捕獲機に慣れてしまったのか、

枠の上で甲羅干しをするようになり、人の気配や車が通るだけで、中に落ちないで枠の外におりてしまい、

のちには捕獲機はカメやカモの休憩所になっていました。12/9に捕獲機を回収すると小さなカメが1匹入っており、

2020年の捕獲数は14匹になりました。

このようにカメの休憩所になってしまいました。

この後すぐに枠の外に逃げてしまいました。

2020/11/8(日)晴 撮影 早崎内湖周辺環境事業ゴミ拾い

今年度最終事業として、早崎内湖再生保全協議会、早崎ビオトープネットワーキングの会員の方に

参加いただき早崎内湖の周辺のゴミ拾いをしていただきました。一回りすると約4kのコースです。

カン、ペットボトルなどは湖岸道路からのポイ捨てが多く目につきました。何か所かは家庭ごみとみなされ

各家庭で処分して頂けたらと思いました。

軽トラックにいっぱいと思われる木の選定で出た枝葉が3か所に捨ててありました。

農業の肥料袋が沢山

収獲多く食べきれないのか玉ねぎが沢山、別の場所にも1か所。

この場所には昨年も玉ねぎが捨ててありました。同じ人ですね。

冬瓜とカボチャがすてています。「食べられないのなら作らないでくれ」スッタフの声

蛍光灯、扇風機の羽の無いもの家の外壁のトタン、タイヤ、タイルの流し

他袋に20個大量です。

軽トラ1台ありました。皆さんご苦労様でした。

2020/10/11(日)晴れ 撮影 コハクチョウの飛来を願って木の伐採

昨年の冬にはかろうじて来てくれたコハクチョウです。今年は北区全体が工事区域のためコハクチョウの姿が見られないかもしれません。

南区には2面の水面が有ります。水面の周りには湛水された時より育ち19年の歳月がたっている木もあります。

コハクチョウの飛来を願って地元協議会会員の皆さんで草刈から木の伐採を行いました。

9/12撮影

つる草に阻まれての草刈り。(9/29撮影)

草の中にはスズメバチの大きな巣が有ります。

10月29日の刈取り作業者1名が刺されました。

湛水当時の柳です。

池の周りは綺麗に立木が無くなりました。

池が広くなったようです。コハクチョウの飛来を待っています。

こはくちょうがくるようになればHP「今日のビオトープ」でおしらせします。

2020/6/25(木)びわ北小学校4年生総合学習

6月25日(木)午後の時間をいただき、早崎内湖の歴史、水生生物の話をさせていただきました。

最初は全員がマスク姿なので、少し戸惑いましたが話の途中でも質問が出てくるようになり、

4年生らしい元気な時間をいただきました。内湖として湛水されてから19年、4年生の皆から見ると

遠い昔話なので、スライドと早崎内湖の模型を使い説明しました。

模型には現在進んでいる工事の部分はまだできていませんが、

昔の内湖から干拓になったところまでの話はよくわかって戴けたようです。

今年の4年生は20名の児童です。昨年はカメの捕獲器の製作を手伝っていただきましたが

今年は、ペットボトルで漁具を7月8日のビオトープ観察会で使用するために作りました。

ペットボトルを切るカッター、穴をあけるキリなどもうまく使うことが出来ました。

ひもで結ぶこともできました。子供たちは早崎内湖ビオトープで水の中に入る観察会を

楽しみに授業は終わりました。