お知らせ

2023-10-31 10:37:00

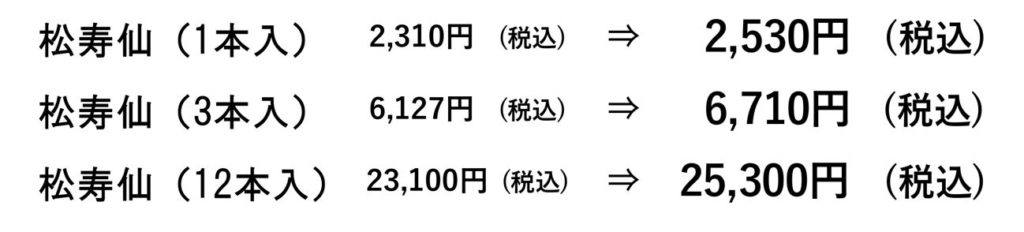

松寿仙 価格改定のお知らせ【2023年12月1日(金)より】

松寿仙 価格改定のお知らせ【2023年12月1日(金)より】

平素より松寿仙をご愛用頂き誠にありがとうございます。

弊社製品の松寿仙につきまして、昨今の原料・資材等の高騰が続く現状の中、価格を下記のように変更させて頂くこととなりました。

日々ご愛顧の皆様に対して心苦しい限りでございますが、 何卒ご理解を頂くとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

価格改定の時期

2023年12月1日(金)より

2023-10-20 09:20:00

女性の抜け毛対策!頭皮マッサージ&ツボと抜け毛対策におすすめ食材

ヘアスタイルやカラーリング、変動するホルモンの影響、出産、ストレスなど、女性には抜け毛の原因がたくさんあります。それが年代や生活環境に応じて複雑に組み合わさるため悩んでいる方も多いのではないでしょうか。原因が多岐にわたるとなると抜け毛対策も複数取り組む必要があります。そこで、髪に良い食材、避けたほうが良い食材、抜け毛ケアにおすすめの頭皮マッサージ、また、育毛におすすめのツボを紹介します。自分に合ったケアの方法を見つけてぜひ日常に取り入れてみてください。

女性の抜け毛対策には、まず髪の毛に必要な成分を知ろう

髪の毛は主にケラチンというたんぱく質からできており、材料となるたんぱく質は食事で摂る必要があります。また、髪の発育や成長にはミネラルやビタミン類などの栄養素も必要です。実は髪の悩みの根本原因として案外見落とされているのが栄養不足。きちんと食事をしていても必ずしも必要な栄養素が吸収されているとは限らないのです。そのためには「何を食べるか」と「どうやって食べるか」が大事。さらに「余計なものを食べないこと」にも目を向けてみましょう。特に、せっかく摂ったミネラルの吸収に影響を及ぼしてしまう「食品添加物」の過度な摂取には要注意です。

抜け毛の対策に、きちんと摂りたいたんぱく質を多く含む食材とは?

たんぱく質といえば肉、魚、卵、大豆、乳製品に多く含まれますが、髪のためにおすすめなのは大豆。大豆には、イソフラボンや抗酸化作用のあるサポニンなどが含まれています。肉は脂肪の摂り過ぎが心配されるため、髪のためには食べ過ぎに注意が必要。髪の栄養として必要なカルシウムが含まれる魚や乳製品もバランスよく摂りたいものです。

女性の抜け毛対策に摂りたい美しい髪をつくる成分とは?

髪の生まれ変わりや土壌作りには、ミネラルとビタミンが必要不可欠。髪の主成分ケラチンを合成するには亜鉛というミネラルが大事な働きをしてくれます。さらに髪を生み出す頭皮環境を健康に保つにはカルシウムやビタミン類(A、C、E、B群)などが必要です。

✮ ミネラルとビタミンを逃さず摂るためのコツ

・成分を必要以上洗い流さないため食材は切る前に洗う。

・野菜はできれば皮ごと調理する。

・食材を洗う際に水の中に放置しない。

抜け毛が気になったら、あまり摂りたくない添加物のあの成分!?

“添加物の王様“と呼ばれ、多くの加工食品に入っている「リン酸塩」をご存知でしょうか。原材料表示には「リン酸Na」「ピロリン酸ナトリウム」「ポリリン酸ナトリウム」などと表示されており、保水力が強く食感を柔らかくふわふわに保つためや変色防止など鮮度保持のために使用されることが多い添加物です。「pH調整剤」「乳化剤」「アミノ酸等」という表示にもリン酸塩が入っている場合があります。多くの加工食品に入っているため危険な添加物ではないのですが、ミネラルを排出する作用もあるので摂り過ぎには注意が必要です。避けるのが難しい場合は、ミネラルを意識してたくさん摂るようにしましょう。

漢方では髪の毛の事を「血余」と言います。血が余ってできたものが髪の毛であり、血が足りないと髪に栄養が届きません。

髪の毛が細くてつやがなくパサパサしたり、抜け毛や若白髪が増えてきたときは「血」が不足し、髪の毛への栄養が足りないと考えています。

また白髪は老化によって「腎」の働きが悪くなったり、肝の機能が低下して血の量が減ったりしてくると増えると言われています。

肝と腎の機能を高め、不足した血を補う食材はくこの実やなつめ、などのドライフルーツやアーモンドや桑の実などのナッツ類のほか、わかめや昆布などの海藻類、特に髪に良いとされる黒ゴマや黒豆がおすすめです。

また何首烏(かしゅう)という漢方生薬が髪に良いと言われています。

女性の抜け毛対策は頭皮の血行促進!

健やかな髪を保つためには、健やかな頭皮を保つことが重要です。そこで心がけたいのが、頭皮の血行促進。カラダはつながっていますので、ストレスの蓄積は自律神経や頭皮の血流にも影響します。ストレスや睡眠不足は、なるべく蓄積しないようにしましょう。

女性の抜け毛対策に効果的なマッサージとは?

血行促進は心臓から末端に向けて、動脈の流れを意識して行うことがポイント。心臓から頭部への血流の橋渡しとなる首や肩周りからしっかりマッサージを行いましょう。

① 血流を頭部に送るために首と肩のストレッチ

ストレートネックが抜け毛につながるということが最近話題になっています。ストレートネックの人は、首周りの筋肉が常に緊張した状態で血流が悪くなりがちです。スマホやパソコン作業が多く、首こりを感じている方はまずは首回りのストレッチをしましょう。

ストレートネック予防のストレッチは「あなたの肩こり&首こり、スマホが原因かも? ストレートネック予防に“1分間”エクササイズ!」をご覧ください。

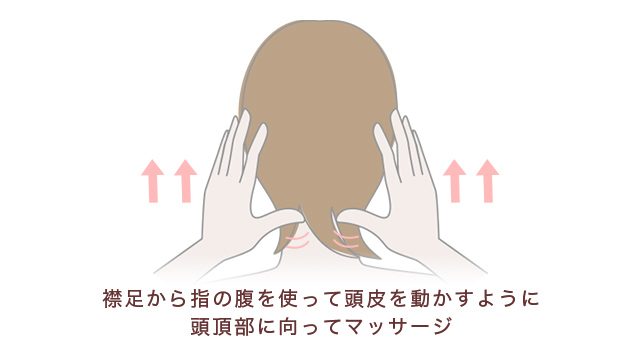

② うなじから頭頂部にむかって頭皮を掴むようにマッサージ。

指の腹を使って頭皮を動かすようにして、襟足から頭頂部に向ってマッサージをしていきます。マッサージは指腹を頭皮に密着させて軽い圧迫を感じる程度の強さで、頭皮が少し動くくらいが目安です。

※痛みや刺激を感じる場合はお控えください。

同じように、側頭部は耳の上から頭頂部に向ってのぼるようにマッサージ

③ 頭頂部は指腹を立ててマッサージ

頭頂部は指腹を立てて頭皮に突き刺すように密着させたまま、両手を前後に反対方向に動かすようにマッサージしましょう。(矢印「⇅」のようなイメージで指を動かします)

軽い圧迫を感じる程度の強さで、頭皮が少し動くくらいが目安です。

※痛みや刺激を感じる場合はお控えください。

ブラシなどでの強いマッサージは頭皮を傷つけることもあるので自分の手で行うのがおすすめです。

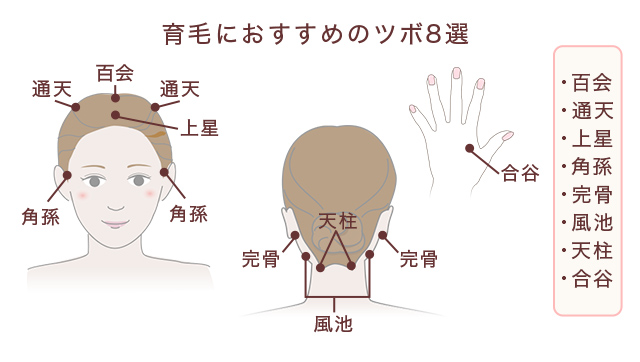

女性の抜け毛に嬉しい!育毛におすすめのツボ

マッサージの仕上げに、ツボをプッシュしましょう。息をゆっくり吐きながら5〜10秒かけてツボを押し、指を離さずに力を抜き、同じところをまた押すということを5回くらい繰り返すと効果的です。

※食後30分や飲酒後は避け、体調の悪い時はやめておきましょう。

参照:https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/

2023-10-11 15:07:00

目が乾く!ドライアイの対処法~ツボ・マッサージに、内側からうるおす漢方ケア

PCやスマートフォンの画面の見過ぎで、目が乾いた状態になっていませんか?少し目を休めて回復すれば良いのですが、その状態が続くドライアイは、本人にとって辛いものです。ドライアイによいツボやマッサージ、そしてカラダの内側からうるおす食材や漢方薬をご紹介するので、是非実践してみてくださいね。

「ずっと目が辛い!」それはドライアイかも

「目が乾く」「目が疲れやすい」「目がゴロゴロする」「光がまぶしい」「ものがかすんで見える」そんな症状がずっと続いているのなら、それは「ドライアイ」かもしれません。ドライアイは、涙の量が少なかったり、涙の質が悪くなることで起こります。パソコンやスマートフォン、エアコン、コンタクトレンズなどの使用で涙が蒸発しやすくなることもドライアイの原因と考えられています。

涙の不足は、カラダの潤い不足のサイン

「お肌がカサカサ乾燥する」「髪がパサつく」「口が乾きやすい」そんな全身の乾燥症状が気になっていませんか?漢方では、涙をはじめとするカラダ全体の分泌液の不足は「陰」の不足と考えられています。昔から中国ではカラダの「陰」と「陽」のバランスが崩れることで不調が起こると考えられており、「陰」はカラダの熱をクールダウンさせたり、潤いを増やす存在とされています。目の使いすぎや、カラダの疲労、不規則な生活習慣、老化などによって「陰」は消耗し、カラダの潤い不足によって、ドライアイが起こると漢方では考えられています。

目に潤いを!ドライアイにおすすめのツボ・マッサージ

では、早速ドライアイによいツボとマッサージ方法をご紹介します。

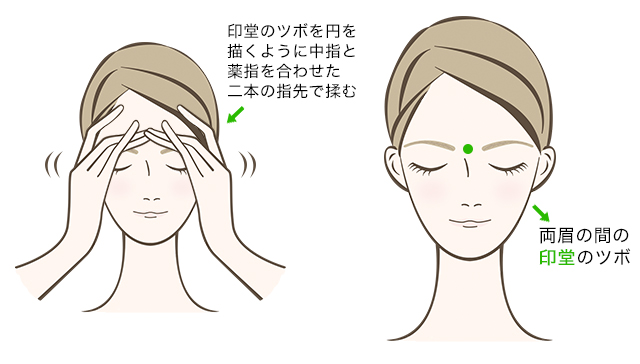

マッサージ方法

まず、オイルやクリームを指先や目の周りに塗って滑りを良くしておきましょう。

1.

両手の中指と薬指を合わせた二本の指先を左右重ねて、両眉の間の印堂のツボを小さな円を描くように揉みます。

2.

中指と薬指を合わせた指先を、眉頭から眉尻に向かって滑らせます。途中、ツボのポイントでは指先を使って上下にもしくは小さな円を描くように揉みましょう。

3.

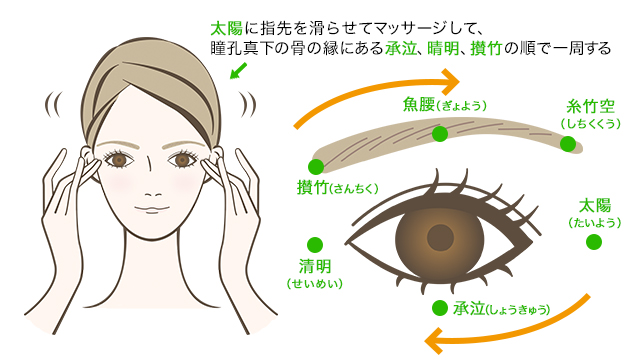

次に、こめかみのくぼみにある太陽に指先を滑らせてマッサージして、瞳孔真下の骨の縁にある承泣、晴明、さんちくという順で一周します。

目の周りの皮膚はデリケートなので、気持ち良く感じられる程度のやさしい力加減で、ツボ1か所につき3~5秒程度を目安としましょう。

ツボの位置がよく分からない!もっと簡単マッサージ

ツボの位置が分からない時は、中指と薬指を合わせた指先で、眼球を囲む骨の縁に沿って一周滑らせるだけでも、紹介したほとんどのツボを刺激することができます。

眉間の間のツボ印堂から、さんちく→魚腰→糸竹空→太陽→承泣→晴明の順にツボのポイントをマッサージしながら一周を1セットとして、時間があればこのマッサージを10セット、20セットと繰り返して下さい。しっかりと目の周りのコリをほぐして血行を良くすることで、ドライアイや眼精疲労の改善が期待できます。

マッサージを効果的に!マッサージと一緒にワンポイント

ホットタオル(40〜45℃)で10分くらい目を温めてからマッサージすると効果が上がります。途中で冷めてしまったら取り替えましょう。

仕事中にちょっと目を温めたいけどホットタオルを用意することができない!そんな時は、手のひらを熱くなるまでよくこすり合わせて、その手のひらの中心を左右の眼球に当てて温めることができます。

首や肩周りの血行を良くすると、ドライアイの改善が期待できます。外の冷気や冷房で冷えないように、外出時は一枚羽織りものを。冷えが気になる時は、ドライヤーの風やホットタオルで温めたり、体操やストレッチで血行を良くするのもおすすめです。

ドライアイにおすすめの食材

青魚:血行を良くして、網膜や視神経を柔軟に保つ働きがあると言われているDHAやEPAが豊富に含まれています。

ナッツ類:目の粘膜の健康を維持するビタミンB群をはじめとして抗酸化作用や血行促進作用のあるビタミンEが豊富に含まれています。

野菜、果物:小松菜、ほうれん草、にんじんなどの緑黄色野菜には角膜の新陳代謝を促進するビタミンAが豊富に含まれています。

イチゴや柑橘系の果物、赤ピーマン、芽キャベツ、ブロッコリー、じゃがいも、さつまいもなどに多く含まれるビタミンCには抗酸化作用や目の粘膜保護の働きがあるので、ドライアイにおすすめの食材と言えます。

亜鉛を多く含む食材:カキやホタテ貝、鶏・豚レバー、豆類、牛肉、卵黄などに多く含まれる亜鉛は、タンパク質の合成に関わるミネラルで、体の新陳代謝をサポートする役割があります。また最近の研究では視神経の情報伝達を助けると言われています。

赤い食材:アスタキサンチンは紅鮭やイクラ、エビやカニの殻に含まれる天然の赤い色素

です。抗酸化力が高く、疲れ目やドライアイの改善、紫外線による目のダメージを軽減させます。

ドライアイになりにくい生活とは

パソコンやスマートフォン画面を長時間見ると、まばたきが少なくなり、涙が蒸発する時間が長くなる事があります。その結果、涙の量が不足してますます目が乾いてしまいます。「目を酷使して辛い!」そんな時は、意識的にまばたきをしましょう。普段、何となくしているまばたきですが、涙を出して目全体に潤いを届けることができるので、ドライアイ対策としておすすめです。

参照:https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/

2023-10-02 16:55:00

意外と多い「秋バテ」とは?旬の食材で疲労回復しよう!

「秋バテ」という言葉をご存知ですか?過酷な夏も過ぎ去り、過ごしやすいはずの秋に入ったのにカラダがだるい、疲れがとれない、ヤル気が出ない……、そんな症状に心当たりのある方は、もしかしたら「秋バテ」かもしれません。今回は意外と多い「秋バテ」の症状と対策、また、疲労回復におすすめの食材をご紹介します。

秋バテの症状は?

「夏バテ」に比べるとあまり耳馴染みのない「秋バテ」ですが、秋バテで悩む人は意外と多く、最近少しずつ認知されるようになってきました。主な症状は、夏バテに似た以下のような症状です。

☐ カラダがだるい

☐ 疲れがとれない

☐ ヤル気が出ない

☐ 頭が痛い

☐ めまいがする

☐ 食欲がない

☐ 胃がもたれる、など

秋バテの原因は“大きな変化”と“夏の疲れ”

では、秋バテはなぜ起こるのでしょうか?その原因は “秋の大きな変化”と“夏の疲れ”にあります。

カラダは自然環境とバランスを取りながら健康を保っているため、気候が変化すれば、その変化に合わせてカラダも順応させなければなりません。暑く湿気の多い夏から、涼しく乾燥した秋へ変わる気候の変化にカラダもついて行くのがやっとです。

さらに「女心と秋の空」と言われるように、秋は天気の変化と1日の寒暖差がとても大きい季節です。日中はまだ夏を引きずったかのように暑いのに、朝晩は驚くほど冷え込むので、カラダも体温調節に必死です。そんな変化の多い秋に、夏の疲れを引きずったまま突入してしまうと、カラダは悲鳴をあげて、秋バテの症状がみられるようになるのです。

秋バテ予防は“疲労回復”と“変化への順応”

秋バテにならないためには、まずは変化に対応できるだけの体力をつけることが大切です。夏の疲れをしっかりリセットして、元気で健やかなカラダを取り戻しましょう。

漢方では、湿気の多い梅雨~夏に胃腸は弱りやすく、逆に乾燥しやすい秋~冬には食欲も上がり調子も出てくると言われています。秋は「食欲の秋」と言われるように、夏に比べると秋は、本来であれば胃腸のコンディションがよくなる季節。秋バテで食欲がないなど胃腸の弱りを感じている人は要注意です。

カラダを動かす原動力は食べたものから作られます。胃腸が弱っていると元気も出ませんよね。胃腸に不安を感じている人は、まずは胃腸を整えることから始めることが先決です。

また、秋の特徴である“乾燥”に対する備えも大切です。漢方では、鼻やのど、気管支、肺などの呼吸器系や皮膚や粘膜、さらに大腸などは乾燥に弱いと言われています。特に体力が弱っているときは風邪にかかりやすいものですよね。体力回復と合わせて、乾燥対策も忘れずしておきたいものです。

秋バテは旬の食材で解消しよう!秋バテにおすすめの食材とは?

秋バテには、誰にでも簡単に始められる食養生がおすすめです。ポイントは“旬をいただく”こと。旬の食材は美味しく栄養が豊富なだけではなく、その季節のトラブルに対応した嬉しい働きがたくさん詰まっています。

秋バテ予防にピッタリな「疲労を回復しカラダを元気にする」、「胃腸を整える」、さらに「カラダを潤おす」と言われる旬の食材をご紹介します。

山いも

スタミナ食としても知られている山いもですが、漢方でも胃腸を整えカラダを元気にする働きがあると考えられていて、疲労回復にとてもおすすめです。さらに、カラダに潤いを与える働きもあると考えられていて、薬膳では秋のトラブルには欠かせない食材のひとつです。

カラダに潤いを与えたいときには調理の際にあまり火を入れ過ぎないことがポイント。すりおろしてとろろにするなど生で食べるのもおすすめです。

さつまいも

秋の遠足のいも掘りといえば、さつまいもですよね。漢方ではさつまいもには山いも同様に胃腸を整え、カラダを元気にする働きがあると考えられています。焼きいもや干しいもなど手軽に食べられるのも嬉しいところ。疲れたときのおやつにおすすめです。胃に負担を感じるときは、ポタージュスープにするなど食べやすいよう工夫すると良いですね。

かぶ

秋に旬を迎えるかぶですが、漢方ではカラダに潤いを与える働きや咳を止める働きがあると考えられ、秋には欠かせない食材のひとつです。また消化を助ける働きもあると言われていて、バテて弱った胃腸のサポートにも適しているとされています。こちらもカラダに潤いを与えたいときには生でサラダや浅漬けにしたり、蒸し料理にするなど火を入れ過ぎないのがポイントです。

にんじん

年中スーパーで見かけるので意外かもしれませんが、にんじんも秋に旬を迎える食材のひとつです。漢方では、胃腸を整えカラダを元気にする働きだけでなく、消化を助ける働きやカラダに潤いを与える働きもあると考えられていて、まさに秋にピッタリの食材です。

しいたけ

秋の味覚と言えばキノコ。秋にはたくさんのキノコが旬を迎えますよね。漢方ではしいたけにはカラダを元気にする働きがあると考えられ、とても重宝されてきました。日本でも和食の基本である出汁に欠かせない食材として愛されてきました。

疲れたときだけでなく、毎日の健康維持にも、常に取り入れたい食材です。

疲れがひどい人には漢方薬がおすすめ

夏の疲れがひどく、なかなか回復しないという方には漢方薬がおすすめです。漢方薬のチカラを借りて、カラダの中からしっかりと元気を補い確実に疲労を改善しましょう。

参照:https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/