難病手帳の制度化を考える会

Welcome

ご参加いただいた皆様

ありがとうございました。

本日,開催させていただきます。

2024.4.26.

明日は、難病手帳の制度化を考える会、当日となります。

ご興味のある方々、よろしければご参加いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

難病手帳の制度化を考える会

次回は4.27.sat 11時から12時30分

https://peatix.com/event/3887978/view

外部リンク peatix

3.27.

『日本と同様に雇用率制度を施行しているフランスにおいて、企業での直接雇用をより強化していく法改正が2018年に実施されている。フランスの法定雇用率は、1987年以降、6%に設定されてきたが、法改正により、6%を下限として、労働市場における障害者雇用の状況を勘案して、5年ごとに見直す制度となった。今後は状況により、6%以上の雇用率が設定される可能性が高いとされる。』

出所 日本職業リハビリテーション学会.第37巻.p25.

フランスと比較した場合、

障害認定を受ける方々は、半分にもみたない。

一般雇用で働く際の環境が整っていない場合、

実際の社会生活のうえで、生活や就労における障壁が高まる程度が高くなる国民が多くなる。

海外や世界を知り、

我々の社会や暮らしの現状、現在地を考えてみます。

3.26.

難病患者の就労困難性の調査が公開されました。

2.24.3.25. 高齢障害求職者雇用支援機構

https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku172.html

3.17.

SNSなど、フォローくださっている皆様

ありがとうございます。

次回難病手帳の制度化を考える会は、4月となります。

お気軽にご参加いただければと思います。

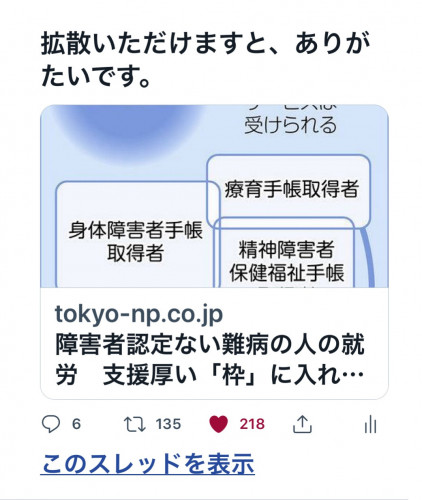

2023.東京新聞 難病患者の雇用率算定

https://www.tokyo-np.co.jp/article/292389

3.2.

2024.次回

難病手帳の制度化を考える会は、

4月27日土曜日 11時〜12時30分

開催となります。

どうぞよろしくお願いいたします。

2.17.

難病手帳の制度化を考える会

終了いたしました。

ご参加いただいた皆様、

ありがとうございました。

また、今回、ご参加が難しかったみなさま、

よろしければ、次回の機会など、ご参加いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

2.16.

本日、難病手帳の制度化を考える会

開催いたします。

1.26.

フォロー、いいね、ポストなど、

応援いただき、ありがとうございます。

皆さんの声をお伝えできればと思います。

こんな体験、あんな体験、よろしければ、お寄せいただければと思います。

より理解を深め、視野もひろく、こうしたテーマを考えてゆければと思います。

皆さまと、考える機会、場を設けてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

1.24.

難病手帳の制度化を考える会、近づいてまいりました。よろしければ、ご参加いただければと思います。

Xフォロアーが、徐々に3万件へ、

引き続きどうぞよろしくお願いいたし

2024.1.6.

次回、難病手帳の制度化を考える会

エントリースタートいたしました。

https://peatix.com/event/3812063/view

外部リンク peatix

難病手帳の制度化

https://www.tokyo-np.co.jp/article/292389

外部リンク 東京新聞

12.6. 予告

次回の難病手帳の制度化を考える会は

2024.2月16日金曜日 19時30分〜21時

開催となります。

お気軽にご参加いただければと思います。

12.5.

難病患者の就労 規定路線

外部リンク 東京新聞

12.2.

難病手帳の制度化を考える会

座談会 終了いたしました。

ご参加いただいた皆様

また、SNSなどより、応援くださった皆様

ありがとうございました。

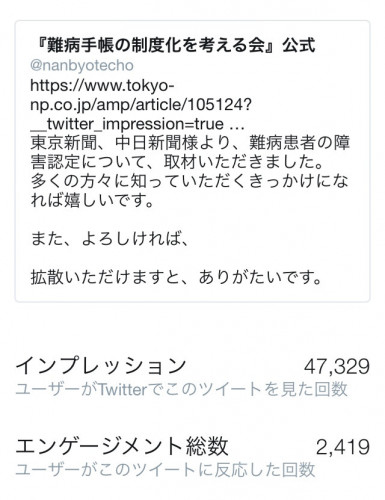

11.27. 東京新聞 難病患者と就労

https://www.tokyo-np.co.jp/article/292389

朝刊に難病患者の雇用率制度、制度と就労困難について取材くださっております。

外部リンク 東京新聞

11.11.

次回、難病手帳の制度化を考える会は、

2023.12.2.sat 11:00am-12:30pm

に開かせていただきます。

Peatix 申込みページ

https://peatix.com/event/3750985/view

どうぞよろしくお願いいたします。

11.1.

こちらの難病手帳の制度化を考える会は、制度対象者を会で限定する、決めるような議論はしておりません。

難病者の疾患特性が現在の基準からは漏れるため、障害認定の新しい仕組み、整備の重要性について、皆さんと考える場、機会を設けさせていただいております。

指定難病の方々も、指定以外の方々も、

ぜひ、よろしければ、ご参加いただければと思います。

10.18.

次回の難病手帳の制度化を考える会は

2023.12月に開催予定です。

本年最後の開催となります。

どうぞよろしくお願いいたします。

10.7.

終了いたしました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

10.5.

土曜日、難病手帳の制度化を考える会

開催となります。

皆さんの体験を教えてください。また、

どうなっていくといいの?

海外と日本の違いとは、

どんな動きや流れにあるの、

我々は何をしらなくて、何を知るといいのでしょうか。

少々情報共有をさせていただき、その後、

オンラインでの座談会になります。

お気軽にご参加いただければと思います。

9.28

皆様、Twitterや他、SNSより、いいね、やリツイート、リンクなどいただき、ありがとうございます。

難病患者を雇用率に算定されていく流れは、

時間の問題ともいえるかもしれませんが、

しかし、どのように、対象を考えるか、また、どこまでも谷間ができる状況に対して、

患者と、生活、就労について、こうした制度の重要さもさることながら、

それだけで補いきれない状況に対して、様々な補完する術、仕組みを考え、作り出していく必要を同時に感じ、考えるところがございます。

大企業や公務員の方々にみられる

治療のための休暇、治療をしながら就労する方々が増えた社会では、介護休暇同様に、

事業社の取り組みや公務員が利用できる休暇にとどまらず、規模や公務員であるかないかによらず、利用できる休暇である必要性。

また、そうした休暇を設けることにより、多様な労働者がより働きやすくなることを、国もあげて後押ししていただけますと、

また、疾患や障害がある人へのこんにちの状況にも視点もそそがれやすく、なるのかもしれません。

規模が大きく福利厚生や社会制度が整備されている企業では、比較的そうした社内制度などにより、継続がしやすくなる傾向もみられます。

しかし、公務員や大規模な企業ではない労働者は日本は非常に多くみえます。

非正規雇用の労働者、そして、中小企業で勤める方々、また、個人事業主

様々な状況で働く国民の'働きやすい'の為に、ひとつ、ふたつ、というよりも、同時な、整えていける取り組み、紐解くようなアプローチ

他国のいい事例に学び、日本の良さや持ち味を活かす。

住みやすく、暮らしやすい日本にどうしたら成っていくことができるでしょうか。

いくつかのなかの大事なひとつの視点、

難病患者や難治性な疾患患者の就労、雇用、はたく。そして働き生き甲斐

日本にも、様々な両立ができる就労環境や理解を必要とされる国民がみえます。

どの両立が、という垣根も超え、

多様な人材が働きやすい、

会社にエンゲージメントをもてる

全体とも無関係ではない、様々な国民の両立や、生きる、暮らしを整える、を

ご一緒に考えてまいりたいと、思います。

9.27. 難病手帳の制度化を考える会 次回は、10月7日土曜日開催いたします。

peatixお申込みはこちらからも

● 参加お申込みは、peatixより、お願いいたします。

https://peatix.com/event/3714485/view

次回の難病手帳の制度化を考える会は

10月7日土曜日 19時〜20時30分

となります。

それぞれの体験、様々な想い

難病患者や難治性な疾患患者の方々の就労の困難さ、制度における社会障壁、

私の体験、あなたの体験

お気軽ご参加いただければと思います。

*開催にあたり、皆様の体験についての簡易なアンケートをさせていただきます。

ホームページに掲載可能な体験なども、お待ちしております。*仮名可

どうぞよろしくお願いいたします。

8.13.

障害者の範囲とは 定義とは

障害者基本法第2条(H23.8月改正)

障害者基本法第2条(H23.8月改正)

「身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他 の心身の機能の障害がある者であって,障害及び社会的障壁(※) により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態 にあるものをいう。」

故に、難病患者や難治性な疾患患者の方々にも、該当される方々がみえ、

障害者求人の利用なども、雇用率に算定されるかされないかのインセンティブの壁により

採用の障壁が生まれやすくなる。

これらのインセンティブギャップに国は対策を講じる責任がある。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10d.pdf

厚生労働省

※社会的障壁とは・・・ 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな るような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものを 1 いう。

8.12.

難病手帳の制度化を考える会 オンライン座談会

終了いたしました。

今回は、障害者雇用等について、冒頭、情報共有をさせていただきました。

ご参加いただいた皆様、

様々なご意見や感想、体験などシェアいただき、

ありがとうございました。

また、周囲の方々に、難病の方々の必要、会のことなどもお知らせいだいている方々

ありがとうございます。

そしてら

TwitterやSNSから、リツイートやいいね、

周知など、応援くださいました皆様

ありがとうございます。

次回は秋開催、そして冬を予定しております。

理解をいただく際の説明、

情報の提供や対話、ディスカッションの過程

そうした場や機会を具体的に設けることの大切さを、取り組みを継続的に続け、実感いたします。

これからも、開かれた対話やディスカッション、意見交換、情報の共有の機会を設けてまいります。

どなたにも開かれたた会です。

次回、よろしければ、ご参加いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

8.11.

明日はオンライン座談会当日となります。

どうぞよろしくお願いいたします。

お申込みは、こちらより、お願いいたします。

https://peatix.com/event/3647849/view

7.16

次回、『難病手帳の制度化を考える座談会』は

8月12日土曜日 13時〜14時30分

〜雇用率制度により、得られるメリット、デメリット、障害者雇用、求人の状況、就労の実際について考える

障害者手帳が取得ができない、得られないために、困っている、困った方、

難病手帳の制度化にご賛同、応援くださる方々、よろしければご参考いただければと思います。

そして、地域の皆様、また身近な皆様と、共有いただいたり、地域やそれぞれのコミュニティで、知る機会を設けていただいたり、

よろしければ、お話など、皆さんでしていただければと思います。

難病手帳の制度化を考える会でいう、

難病手帳とは?

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。

制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。

(難病患者の場合は、現在は、366疾患が、障害者総合支援法の対象)

また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

制度化を考える会のでいう、

難病手帳は、これら3種同様の支策の支援対象となる手帳を意味し、共有させていただいているところで、

障害者雇用率制度なども対象となる4種目の手帳を意味しております。

●障害者雇用率制度とは

『従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

なお、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています(特例子会社制度)。

また、企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特例といった制度があります。』

どうぞよろしくお願いいたします。

引用・参考

厚生労働省 HP

6.7

427名の皆さま、

ご協力いただき、ありがとうございました。

94.2%の方々が、必要、もしくは、内容により必要

必要でない 2.1%

わかりません 3.7%

6.7.

Twitterのプチアンケートにご協力いただき

ありがとうございます。

今回は後数時間で終了になります。現時点で400名の方が投票くださいました。今回はアンケートを1日で、設定させていただきましたが、

今後も、期間や内容など、様々なアンケートをTwitterより、共有させていただければと思います。

患者皆様がどのように考えてみえるのかを

みえるよう、工夫をしてまいります。

ご協力いただき、ありがとうございます。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

6.3.

難病手帳の制度化を考える会

終了いたしました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

また、今回、ご参加が難しかった皆さま、

次回よろしければご参加いただければと思います。

我々が何を必要とし、

何が得られていないため、

困難が高まるのか、

現在地、その課題や、今後について、また、さらに、障害者雇用や就労のあり方なども共有しながら、

ご一緒に考えてゆければと考えております。

次回は、

雇用率制度により得られるメリット、そして、障害者求人を利用した就労、その実際について

をテーマにご一緒できればと思います。

次回の開催予定月は、

8月となります。

どうぞよろしくお願いいたします。

5.27.

難病手帳の制度化を考える会

近づいてまいりました。

どうぞよろしくお願いいたします。

5.21

5.20.

フェースブックもよろしくお願いいたします。

https://www.facebook.com/nproject2020

5.17.

皆様

ご意見や体験、引用リツイートいただいたり、いいね、で意思表示いただき、

誠にありがとうございます。

テーマ、内容への関心を、社会に向けて伝えてゆければと思います。

全国から声があがる、それは、様々な機会に、地域で取り組んでいただいたり、

議論を深めていただいたり、

団体内部で話をしている声は、外部にはなかなか響いていきにくいため、患者自らが外部への発信

民意につたえる観点は、非常に重要ではないかと感じるところです。

1番必要とされているのが、患者当事者やご家族、そして、支援という側面より、支援者の方々からも、整備されることをのぞむ声もきかれてまいります。

5.16.

障害者差別解消法は2021年に改正

基本方針の改定が閣議決定され.施行期日も2024年4月1日になり、中央省庁で対応要領・対応指針の改定作業が進められてる

5.16.

たくさんの'いいね'リツイートをありがとうございます。

こうした大事なテーマを取り扱わせていただいている期待やその重みをひしひし感じる次第です。

既に社会を構成している人、患者の暮らし、生活、就労、

ともに考えてゆければと思います

5.15.

難病手帳の制度化を考える会 オンライン開催

●参加お申込みはこちらより、よろしくお願いいたします。↓

https://peatix.com/event/3588093/view

障害認定されないことで、患者は何に困るのか?

手帳がなぜ必要であるのか..

皆さんは、どう思われますか?

ひととき、なぜ、必要な声が高まるのか

当事者方々、ご家族、支援関係者、医療者

また、応援参加も歓迎いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

4.20.

次回の難病手帳の制度化を考える会は、

6月3日土曜日13時〜14時30分となります。

お気軽ご参加いただければと思います。

4.12.

3.25.

ご参加いただきまして、ありがとうございました。

次回も、このテーマに関心がある方、応援くださいる方、知りたい方々、

どなた様も歓迎いたします。

よろしければご参加いただければと思います。

ありがとうございました。

3.23.

明後日は、難病手帳の制度化を考える会座談会となります。

どうぞよろしくお願いいたします。

大切なことは、コツコツと。

3.12.

リツイートやいいね、を押してくださった皆様、応援いただき、ありがとうございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

難病手帳の制度化を考える会

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

次回の難病手帳の制度化を考える会は

11月25日金曜日 19時30分〜21時30分を予定とホームページに掲載をさせていただいておりましたが、

*2022.1月21日 土曜日

13時〜15時 予定が変更となりした。

21日に変更となっております。

引き続き、情報配信、周知に取り組んで参ります。

どうぞよろしくお願いいたさます。

9.24.

難病手帳の制度化を考える会

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

次回の難病手帳の制度化を考える会は

11月25日金曜日 19時30分〜21時30分

開催を予定しております。

疾患特性による福祉、制度の谷間にある難病者の方々、生活の支障の程度が高くなった場合も

障害者求人が実質活用できない難病者の方々には制度が及んでいない為、生活や治療を継続してゆく必要から、無理をして就労され、故に就労の継続に困難がさらに生じる方々がみえます。

社会的な環境の整備に時間をかけ過ぎることにより

社会的な制度が不足することにより、ダメージを受ける患者、社会的な孤立、や孤独にも繋がる様子もみられています。

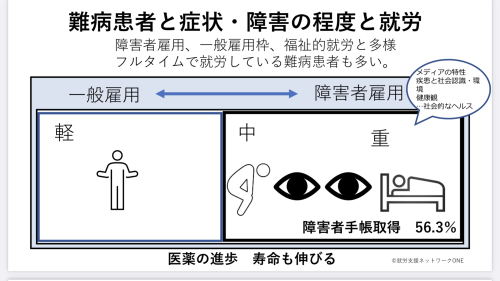

難病患者の方々の就労は、一般雇用フルタイムで就労する患者から、福祉的就労、障害者雇用まで、幅広いですが、

平成25年から始まった難病患者就職サポーターは、既に多くの相談を受けており、

疾患特性が加味されていない現行の障害者手帳の制度により、どういう状況になっているか、就労困難性かま高い患者がいること、その状況はご覧になり、実感が持てるケースのご経験があったり、おわかりのことと思われます。

たくさんの現場の声を私自身とても多く耳にいたしました。また、支援機関のミィーティングなどでも、そうした難病者の就労支援をどうしたらいいかとした、

支援関係者の悩みにもなっているお声を何度となく耳にいたしました。

ハローワークの専門援助部門、難病患者就職サポーターなどへのヒアリング

アンケート調査など、厚生労働省・労働局のご協力を得ながら、実施してまいりたいと思います。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

9.10.

難病手帳の制度化を考える会

終了いたしました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

皆様の声アンケートを実施させていただきます。

いただいた意見や声は、ホームページ等より、共有させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

9.5.

まもなく、Twitterのフォロアーが2000人となります。

こちらからフォローさせていただいた数ではなく、

皆様からフォローいただいた数になります。

皆様の意思や関心の集まりです。

ありがとうございます。

様々なアンケートより、難病患者の雇用率制度への算定による難病手帳を必要と考えてみえる意見が、実際は多いことがわかりはじめてまいります。

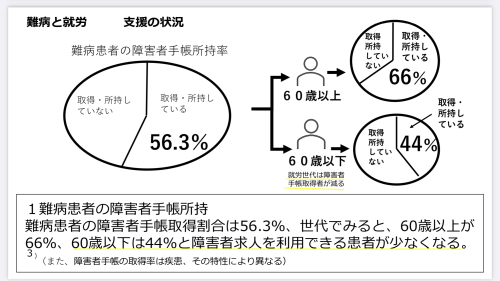

障害者手帳は、実際には年齢層が高い方々ほど、取得されている率が高くなりますが、

就労世代でない方々のなかでは、就労をされている方々が少なく、あるいはいなくなります。

患者会等にアンケートをとる場合などでは、

年齢層がやや高くなる傾向があり、就労世代の方々が、患者会に入っていない方もみえることからも、

なかなか、就労と障害者手帳のニーズかクリアになりにくい傾向がみられる側面もあったかもしれません。

しかし、就労世代の方々にアンケートをとりますと、

または、そうした世代でも、体調や病状、障害により、明らか障害者雇用率制度相当に生活の支障の程度が高くなる方々がみえ、そうした方々は、現在の医学モデルな障害者手帳では、判断も評価もできない仕組みになっています。

就労の際に仕組みや制度の配慮が得られにくいため、当事者の方々の負担が荷重になり、無理をせざるえない社会環境のなかで、無理をし、そうしたことも体調にはより負担となる、という悪循環なスパイラル状態になる人材がみえます。

いくらかの配慮や環境の整備により、就労継続しやすくなる人材、人の暮らし、働く、について、ご一緒に考えてまいりたいと思います。

8.26.

難病手帳の制度化を考える会を応援くださる方から、

ご寄付をいただきました。

毎回思うのですが、こうしたご寄付いただく当事者の方々から、また、ご家族、応援くださる方々のお金が、どれだけ貴重で、重みがあるお金であることか。

と。重みを感じております。

大切に、サイトの維持

継続しながら、イベントや座談会、サイトから発信などに取り組んで参ります。

今後もリーフレットなども作成、動画配信、いろいろ工夫をし、発信をしてまいります。

ありがとうございました。

8.23.

皆さま、

フォロワーが徐々に増えております。

フォローくださった皆様、ありがとうございます。

8.14.

お申込みいただいた皆様、ありがとうございます。

当日、体調等ご事情がおありの場合、画面オフにて、楽な姿勢でご参加いただくことも可能でございます。

視聴のみのご参加は、顔出し参加をされる方々が不安をお感じなられるというアンケート結果なども参考に、その場合もチャットでの自己紹介をお願いできればと思います。*ニークネーム可

顔出しが可能な皆様は、どうぞよろしくお願いいたします。

8.12.

難病手帳の制度化を考える会

次回の座談会は

9月10日土曜日 13時〜15時

http://peatix.com/event/3310641

お気軽にご参加いただければと思います。

8.2

フォローいただいた皆さま、

ありがとうございます。

日本の現状の雇用率制度は、

・雇用率が低い状態であること。

・対象となる障害の範囲が狭い

・限定的な医学モデル自己責任が過重になる

社会的な環境・社会生活の側面は切り離せない人の暮らしを、生物・医学モデルのみで捉えた場合、

実際の生活と、社会的な生活や仕事の支障と現在の身体障害や精神障害等の評価から漏れてしまう症状があり、故に、社会的な障害の程度が高まる人が増加

難病患者も、指定難病でない方々、長期慢性疾患やがん患者にも、こうした状態にある人がこの国では、多くなる。疾患や障害に対するこうした傾向は、

構造、仕組み側が作りだすバリアとなり、

社会的な疎外を生み出してしまう根本的な要因となっています。(社会の構造の脆弱性がもたらす孤立、孤独、絶望感、日本社会のエンゲージメントの低下)

こうした状態を長く据え置くことにより生まれる

社会的な不健康な状態は、個人や家族の人生に荷重な負担となり、課題が問題化しています。

ひとつの世界の傾向からみた場合、

健康や疾患の捉え方を、社会モデルに拡張する必要があるといえるのではないでしょうか。

7.17.

難病手帳は全国的には、

⑴指定難病の受給者証のことと認識されている方々と

⑵障害者雇用促進法の雇用率制度への算定を意味する難病手帳

そして、

⑶両者混合で認識されてみえる方

がみえます。

難病手帳の制度化を考える会は

⑵で説明をしています。

どうぞよろしくお願いいたします。

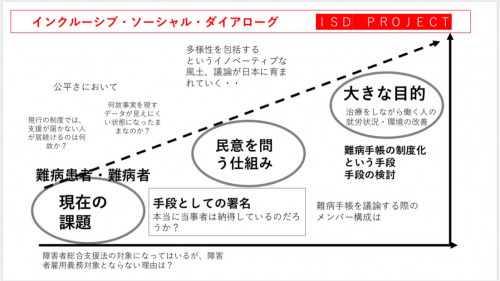

難病患者の雇用率制度の算定には、

民意が大切です

うちうちや、厚生労働省とだけお話をしていても民意にあまり変化は生じにくい

なぜ、必要だけど、動きにくかったのか?

社会との対話

必要や大切を、コップの中ではなく

世の中に向かって説明してまいりましょう

7.16.

フォローいただき、ありがとうございます。

m(_ _)m

7.13

ある方より、ご寄付をいただきました。

大切なお金をありがとうございました。

これからも、コツコツと取り組んでまいります。

ありがとうございました。

6.30

次回の難病手帳の制度化を考える会は

9月10日土曜日 13時〜15時

今回は、当事者の方から就労体験も会の中で

お話いただきます。

募集は7月末より、ホームページよりお知らせをさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

5.23.

出所 河北新聞

「増える働く患者、企業側の理解と支援不可決」

2022.5.23.

https://kahoku.news/articles/20220522khn000020.html

5.23.

ある方より、難病手帳の制度化を考える会に

メッセージをいただきました。

ご本人さまの同意を得て、共有をさせていただきます。

「私はシェーグレン症候群の難病を抱える妻が

います。症状はドライアイ ドライマウスは

もちろんのこと、別に発熱がありほぼ毎日

38度前後でひどい時は39度近くまであがります。

後は関節痛と腹痛もあり一年半近く続いてます。

障害基礎年金の二級を取得するのは難しく、

家族5人を養う為にバイトも始めました。

嫁も色々気を使い支援センターなどに

在宅ワークを願うも、そういう状態の身体では

仕事はないですと言われ、精神的にも

苦痛を生じてきてます。難病者手帳に付け加え

障害者基礎年金の認定基準の見直しも改訂して欲しいものです。自分が無理をして倒れたら、嫁はどう生活を

していけば良いのか心ある支援制度になりますように。」

社会的バリア

医療費の負担軽減も、治療薬の開発も、疾患理解も大切ですが、就労世代の方々にとって、

中でも、疾患によっては、生活の支障の程度が高い難病患者も、疾患の変動、内部障害、易疲労、痛み..生活の支障があっても、障害者求人が実質利用困難な状態となっています。

進行により、身体障害者手帳を取得できる疾患もありますが、困っている人々がこの国には大勢みえます。

ゆえに無理な就労をせざるえない状況になり、

ゆえに無理をせざるえない方々は、離職も早まる傾向もみられ、結果、離職、就職が多くなり、

就職の困難さが高まっていく方々もみえる

絶望感を覚える患者もみえる

それは、社会的に生み出されるバリアになっています

収入、経済的問題

体調、症状による辛さ

ストレスは高い状態になります、

孤立孤独対策?

様々な福祉の谷間が放置された社会

不都合な真実?

残念ながら、こうした制度の未整備や不備が、

孤立や孤独を高めていきます

風

患者の中で語りあう状態や請願だけでは、社会の理解は得られません。

民意の重要さを考えてみたいところです。

社会に必要を伝えられていますか?

社会のどのくらいの人々がこの問題を認識されていると思われますか?

誰かにこのことを伝えましたか?

なぜ、必要で、何があなたや、患者がえられていないか、機会を損失しているのか、

ご存知でしょうか

社会が知る以前に当時者の方々が知る努力

地域やコミュニティで知る機会を是非作っていただければと思います。

また、もし、必要だとお考えの方々は、

社会に向けたメッセージや対話

一歩踏み出していただければと思います。

コップの中の嵐

は、コップの外は微風にしかなりません。

小さな羽ばたきの集まりから

強い風にも変わる場合もある

風をおこそう

2022.

5.1.

難病手帳の制度化を考える会

ご参加いただき、ありがとうございました。

次回は、6月11日 土曜日 開催となります

どうぞよろしくお願いいたします。

4.22.

明日 難病手帳の制度化を考える会 開催となります。

どうぞよろしくお願いいたします。

4.16.

難病手帳の制度化を考える会、お申込みいただいた皆様、ありがとうございます。

開催前日までに、ZOOM URLをお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

4.9.

フォロワー2000に近づいてまいりました。

ありがとうございます。

主体的にフォローくださった方々の数でもあります。

テーマ、課題、この問題への関心でもあります。

日本は、保障の対象なる'障害者'が少ないため、

過剰な自助になる傾向がみられ、

体調に見合わない就労をせざるえない方々が多くなります。

議論のなかに、患者、当事者を含み、何に困っているか、

なぜ追い込まれる人々がこの国ででるのか、

何が不足しているから

そうしたことが起こるのか..

国、および、自治体のSDGs

障害者差別解消法

その責任は、もはや避けることが難しい状況にあります。

現行の障害者手帳は、現在、症状や障害による生活の支障を反映できていません。

社会、国や自治体ができること、責任がありますが、

履行できていません。

この課題を長年先送りしてきた社会、

いつ発症されるか、

いつ難病な難治性な疾患になるか、

なりたくてなっている方々はおそらく1人もおりません。

しかし、世界も日本にも難病患者がおり、指定難病の患者数しか把握はされていませんが、実際には増加しています。

把握されていない難病患者数、また、定義に含まれていない難治性な疾病患者の患者数も社会的共有は、行政によってなされていません。

しかし、把握されていない患者も含めた実際の労働市場は直面し、また、国民個人の人生も直面する出来事になります。

やがて、これらのことは、さらに、より具体的に表面化してまいります。

適切なバランスは何か

適切なバランスを欠いた社会の課題は、困難に変わり、

ブーメランとなって、我々の社会に戻ってまいります。

谷間問題は、不都合な真実かもしれません

しかし、実際の声に耳傾けていただけたらと思います。

困っている国民がいます。

この活動をスタートした理由は、国民の存在、その命への尊厳の為でした。

社会的障壁が高いため、

自ら命を絶った難病患者の方の存在を知り

また、支援者より、

同様な体験がある声を聞きました。

フルタイム正社員で就労する方々がいる一方で、

生活の支障の程度が高いなか、現行のアップデートされない仕組みが障壁となり、苦しんでいる患者が大勢おります。

そうした家族を支える若者からも、相談があります。

ヤングケアラー問題も絡んでくるケースは、こうした制度の不足による課題と無関係ではありません。

たくさん窓口を増やしても、最後に誰も伴走をしていないような方、環境のバリアに阻まれる状態になる方々からの相談をいただきます。

あちこちの支援の行きつく先に、環境のバリアが存在しています

日本の支援の課題、問題点が映り込んでまいります。

バリアをどうしたら超えられるか、社会課題を改善できるか、

当事者や家族を置き去りにしない

彼らの意見を含む

共に考え、

話し合い

知る機会を

増やしてゆければと思います。

障害者差別解消法では、付随して行政機関等及び事業者に対し、その事務・

2022.4.1

4.1

難病手帳の制度化を考えるon-line座談会 2022年4月23日(sat)11 時00 分~12時30分

https://peatix.com/event/3211566

次回は4.23.開催させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

4.23.開催

募集は4月〜 今回は、他国の様子を整理し、図解

海外の状況と日本の様子を比較しながら、何が足らないのか?なぜ、谷間におかれる労働者や人が増えるのか。

頻繁にうかがうことは、

「まさか、日本がこんなことになっているとは、知りませんでした。なったからわかる厳しい日本の姿を知りました。」

この国に'まさか'の谷間

今大企業にいる方も、公務員の方々も、資産や収入は無限ではありません、

なってみてはじめてわかることがたくさんあります。

長い治療と仕事の両立では、就労できる機会や、環境、制度を整える必要があります。

低い雇用率を前に、どれだけの国民が、実質必要な障害者求人にアクセスできない状態におかれているか、

彼らの目、言葉、生活を目にするとき、

まだ'雇用率はあげられない'

と、いつまでもいい続けることが、どんなダメージをもたらすことになっているか

想像いただけますと、有り難いです。

孤立・孤独を間接的につくりだしている、就業困難者が増える構造、

労働政策審議会、国とSDGs

差別解消法における合理的配慮の義務

社会課題は今日では、問題化しています。

この問題をともに考えてまいりたいと考えております。

3.15

4.23.sat 11:00-12:30

難病手帳の制度化を考える会を開催

お気軽にご参加いただければと思います。

参加者の募集は、4月より募らせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

2.6.

難病手帳の制度化を考える会

ご参加いただきまして

ありがとうございました。

2.4.fri

本日は難病手帳の制度化を考える会が開かれます。

どうぞよろしくお願いいたします。

1.20.

https://peatix.com/event/3141259/view

○2.4.fri 20時10分〜21時

難病手帳の制度化を考える会

オンライン座談会開催

普段より少し短めな座談会になります。

お気軽にご参加いただければと思います。

1.18.

Abema TV様より、取材協力のご依頼を受け、難病手帳についての情報提供をさせていただきました。

番組には出演いたしませんが、1.18.放送は難病患者の問題を取り扱われるとうかかっております。

1.17.

難病手帳の制度化を考える会次回は、2月と考えておりましたが、日程の都合により、3月となりそうです。

しかし、2月平日の夜に

難病手帳の制度化を考える会

プチ座談会を開かせていただきます。

日時につきまして

もう少々お待ちいただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

●

こちらの会は、難病手帳の制度化を考える会が、制度を決めるというよりも、

指定・指定でないにかかわらず、生活の支障の程度が高い患者が、難病患者にはおり、見えにくい、理解されにくい症状、症状に変動があるがゆえに、現行の基準では障害者手帳を取得できない患者

そうした人の就労や働く機会、選択肢を広げる意義より、制度化のスタートいたしました。

過自助になりすぎている方々がいます。

そうした難病患者への制度の必要性を共に考え、議論をする機会を作り、何が必要で、何が足りていないのか?

対象の多さから、

もはや、他人事ではなく

自分ごと

社会ごと

日本ごと

就労機会の喪失による、

孤独、孤立、

足もとから、ご一緒に考え、必要をひとつひとつカタチに

してゆければと制度化の会は考えております。

1.1.

2022年

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2022は、テーマはVoice

対話と声

地味な取り組みは、声となり、この国の本質的に必要な仕組みを紡いでいきます。

いのちの問題ともかかわる、就労機会、

社会にできるバリアは、もはや自助の領域を超えてしまっています。

国民全体が、治る病ばかりではない世界の病と人の今と、いかに向き合うか。

難病は希少疾患ばかりではなく、全体の患者は増え、

制度からもれる患者は、就業機会、相談の機会、

人とのかかわる機会、

様々な機会を損失しかねません。

孤立・孤独の背景に、

置いていかれている多くの患者や、今の古い評価ではマッチしない、患者の姿が...

難病手帳の制度化を考える会

2022.のテーマは、

VOICE

どうぞよろしくお願いいたします。

まもなく開催となります。

本年最後の難病手帳の制度化を考える会になります。

難病手帳の制度化を考えるon-line座談会 12月18日(土)19時~21時 「現在地を感じる、知る。これからどうしたらいいの?」

https://peatix.com/event/3099915

どうぞよろしくお願いいたします。

2021. 12.

12月 署名にご協力いただいた皆様

ご協力いただきまして、ありがとうございました。

当初と、社会状況の変化もあるなか、オンラインアンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました。

全国ツアーも、名古屋からのスタートを予定しており、会場も決まっているなか、コロナウィルス感染症の感染拡大により、中止となりました。

以後、街頭や、地方をまわることができなくなりましたが、

数は想定していたものを下回りましたが、

またあらためて、

情報を届け、共有する機会

共に考える機会等を設けさせていただきながら、

コツコツと取り組んでまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

難病手帳の制度化を考えるon-line座談会 12月18日(土)19時~21時 「現在地を感じる、知る。これからどうしたらいいの?」

https://peatix.com/event/3099915

難病手帳の制度化を考える会 2021 12.

次回は12月18日土曜日 19時〜21時

今回は、皆さんがどんなことに困っているのか、必要と感じていることなどを、アンケートより、共有させていただきながら、ディスカッションをご一緒いたします。

セッションがある為、画面オフ、セッション参加なし視聴参加のみ方々は、今回は承っておりません。申し訳ございまません。

お話くださる方々の話の安心のため、ご理解のほど、

よろしくお願いいたします。

今回は、グループディスカッションの時間もございます。

画面オフでも、セッションにご参加が可能な方々は、オフ参加いただくければと思います。

お名前はニックネームでも結構です。

どうぞよろしくお願いいたします。

難病手帳の制度化を考える会は2020スタートしました。since2020. 〜インクルーシブな就労を考える

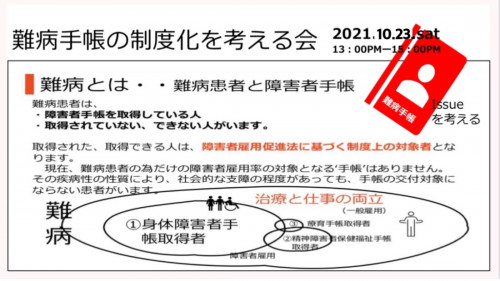

難病手帳の制度化を考える会

10月23日 土曜日 13時〜15時

今回は

アイデア・セッション!

https://peatix.com/event/1932964

お気軽にご参加いただければと思います。

セッションがある為、画面オフ、セッション参加なし視聴参加のみ方々は、今回は承っておりません。申し訳ございまません。

お話くださる方々の話の安心のため、ご理解のほど、

よろしくお願いいたします。

今回は、グループディスカッションの時間もございます。

画面オフでも、セッションにご参加が可能な方々は、オフ参加いただくければと思います。

お名前はニックネームでも結構です。

どうぞよろしくお願いいたします。

難病患者の難病手帳の制度化キャンペーンは、現在の障害者雇用の評価では手帳の取得が困難な難病患者の就労困難な状況を鑑み、

難病患者の疾患の特性や、内部障害を評価できる手帳制度を具体化する、難病手帳実現のためのキャンペーンとなります。

今回は、ご参加くださった皆様と一緒に

広がる、伝える、アイデア出しトーク

ブレインストーミング的に、いろいろとお話できればと思います。

募集は10月よりはじめさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

9.1

10月に難病手帳の制度化を考えてる座談会

を開かせていただきます。

こんなアイデア、こんなキャンペーン、

アイデア出しの座談会を考えております。

皆さんからのエールなメール、

もお待ちしております。

難病手帳の制度化を考える会

赤モデル 缶バッジ 01

無料配布をさせていただきたいところですが、

今回のキャンペーンでは、クラウドファンディングはいたしません

しかし、

缶バッジを購入いただくことで、応援いただける方々は、'クラウド缶バッジ'、にご参加いただければと思います。

どなたかに差し上げていただいたり、関心をもっていただける方々を、身近で増やしていければと思います。

今後もメッセージアイテムによるキャンペーンをしてまいりますが、

呟き、ブログ、フェースブック等から、応援いただける方々は、是非、声、voiceで、お伝えいただければと思います。

できるところで、できることを...

今回は、参加いただける手段をひとつ増やしてまました。

今後は、リーフレットを作成して、様々な場所に設置、あるいはダウンロードできるようにし、もうひとつ、参加いただける手段を増やせたらと考えています。

難病手帳の制度化を考える会 クラウド缶バッジキャンペーン2021→2020の詳細は後ほど、あらためてお知らせをさせていただきます。

8.17

メッセージをいただきました。

「私は下垂体機能低下症を患っており、成人するまでは小児慢性疾患

身体障害者手帳の基準の緩和、そこに難病が含まれるように、是非

最後に、この活動を読み、大変勇気づけられました。

今後とも活動頑張ってください。」

メッセージ、そして、募金もありがとうございました。

これからも情報をアーカイブしながら、社会課題の理解の輪を広げて参りたいと思います。

8.15,

署名の取り組み、第1回は、いったん終了いたしますが、キャンペーンその2に取り組み、また、あらためて、福祉、制限の谷間にいる、難病患者、難治性な疾患患者の就労課題、障害者総合支援法の対象にもなるなか、依然、配慮を得やすい障害者求人の利用が実質できない問題、

支援法で福祉サービス利用対象になっても、なぜか雇用では、配慮を得られる求人が利用できない現状は、障害者差別解消法での合理的配慮がまもなく義務化されるなか、法律と現状の整合性保てません。

就労の機会への社会障壁を取り除く責任

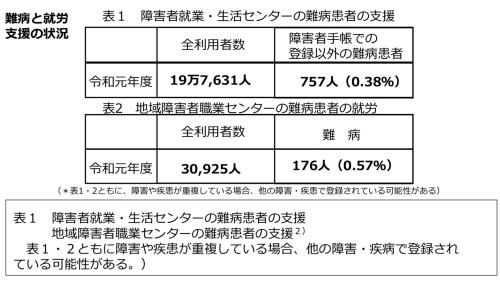

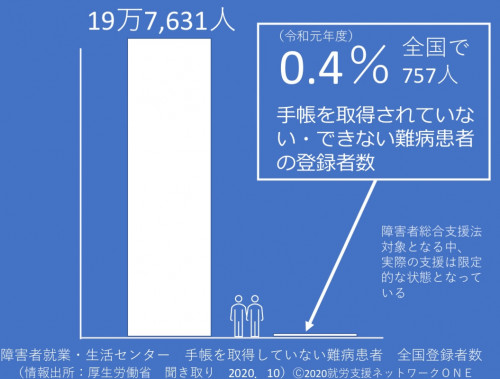

また、障害者就業・生活センターの障害者手帳を取得していない、できない難病患者の登録は0.4%以下と、支援に繋がっていません。

その責任はどこにあるのでしょうか?

職業リハビリテーションに取り組む方々?高齢障害求職者雇用支援機構でしょうか?あるいは厚生労働省?

労働政策審議会の事業者代表、あるいは有識者の方々でしょうか?

その実際を伝える側でしょうか

治療をしながら生きる状況に、

なりたくてなった方々はいません

日本の指定難病は約95万人と、当初予想した患者より少ないですが、これは、軽症者の患者が数なら切り離され、実際にはもっと多くの患者がいます。

①指定難病患者

②指定に現在は含まれない難病

③難病の定義には含まれない難治性な疾患

(これらの疾患は、難病の定義に含まれなくとも、実際には生活の支障の程度は高い患者も非常に多くいるため、社会が認識しやすくなるよう、共有するための定義や呼称を設ける必要があります。

谷間にいる人々は、認識されにくいため、社会的疎外が生じています

孤立する人を減らすために、担当大臣もイギリスについで日本も設けられましたが、生活の支障の程度が高い人がいるのに、制度にアクセスできない現状は、孤立を深めるため、制度の谷間にいる定義や呼称がない患者問題と向き合う必要があります)

日本の障害者雇用率は低く、最低賃金も低い

企業側の心理や気持ちがわからなくもないのですが、

働いても豊かになれない

本当は、一定の配慮があれば、就労できる患者が、受けにくい、あるいは受けられない、

社会の心理的安全性が脅かされているように映ります

入院できるコロナウィルス患者と、

できない患者、

患者が多くなると、自宅療養をリスクがあるなかでせざる得ない患者が増加する

コロナウィルス対策と難病患者の対策との類似性

増えるとセーフティなところから距離できるところに切り離されていきます...切り離されるだけでいいのか?

患者が増えた際の対策と、どこか被って映ってまいります。

今は、日本に住む国民が、コロナウィルスに感染した場合のリスク、当事者性がありますが、

難病の発症は、希少な疾患らマイノリティだと思われる傾向がありますが、患者は増加しています。

芸能界でも、目立つ方々で公表されているだけでも、何名かいることからも、それだけ身近な疾病になっている事実には、なかなか気づかれにくい。

最近では、アイドルやお笑い芸人、スポーツ選手も難病であることをオープンにされています。

本当は、実際は多い

希少疾患は多いですが、数万人、十万人単位の疾患もあり、全体的には多くなり、

今の医薬では治癒とまでいかない患者が増え、生活や就労を継続してゆける環境を考える必要があると考えています。

難病手帳は、いくつかある課題、問題の改善のひとつ

になります。

雇用率のカウントに難病者も含める。

いつから含めるか、の議論をスタートする時期に来ていると考えます。

8.1

10月に難病手帳の制度化を考える会を開催いたします。

7.27.

難病手帳の制度化を考える会

啓発缶バッジのサンプルを発注しました。

7.23

難病手帳の制度化を考える会の缶バッジ等、リーフレット等より伝え、届けるキャンペーンを検討しております。

無料で配布させていただきたいところですが、現時点では、全てを無料配布で、継続して行うことが難しいため、手段の検討に入っております。

クラウドファンディングにて、ご協力いただいたものを、配布できればと考えておりますが、

今後のキャンペーンについては、皆さまからのアイデアやご意見なども参考に、継続して参りたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

*2020.にイメージとして描いた缶バッジ

7.17.

今週は、お2人の方より、ご寄付とメッセージをいただきました。

みんなの関心ごと

みんなで、カタチにできる、やり方や、取り組みをこれかも考え、知る機会や場を設けていけたらと考えております。

配布キャンペーン、やりたいですね

その前に、次回の座談会は、

難病手帳の制度化を考え、理解を広げていくための、アイデアトーク ブレインストーミングをやってみたいと思います。

7.10.

難病手帳の制度化を考える会 vol.7

終了いたしました。

ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

皆さまの声やご意見をふまえながら、取り組んでまいりたいと思います。

実際の生活の支障の程度が高い方々の就労の機会

また、制度に含まれる、含まれない、による、疾患、疾病の認知の差、

医療費助成や就労、福祉サービスの利用、

問題意識や課題と考えていることのジェネレーションギャップ

指定難病や障害者総合支援法の対象疾患でない患者の、支援窓口のわかりにくさ、

相談にいくと、相談者もどこに紹介をしたらいいのか、判然としない様子が、

当事者の方々の体験により語られます

...事実上、たらい回しになってしまう状況

また、さらに疾患名がつかない患者も存在...困り度は深刻さはさらに...

社会にどのように知っていただけるか?

社会に向けて発信をするとは?

希少な疾患も多いなか、何万人、何十万人という難病もあり、また、指定難病の患者数は共有されるところですが、

福祉サービスの対象となる

障害者総合支援法の対象疾患361疾患指定でない難病患者は、どのくらい存在しているのか

軽症者と判定された患者の数はどのくらいいるのかの社会的な共有

また、難病の定義に含まれない患者の数

希少疾患はたくさんありますが、

難病・難治性な疾患患者はさらに膨らみます

変動性がある疾患、現在の身体障害者手帳で評価できない症状、内部障害により、障害者手帳相当の配慮が必要な方々に届いていない現状をどうするのか?

わかりづらい統計のままでは、

患者は少なく社会には映り、

実際の課題は、社会課題として認識されにくくなりかねません

一部の専門家が指摘していた

引きこもりの数も、実際はやはり、少なくありませんでした

・難病患者、難治性な疾患患者の障害者求人の利用機会、雇用率算定の議論

・指定難病、障害者総合支援法対象疾患でない

難治性な疾病の就労支援の窓口、その課題

疾患や障害のスペクトラム

議論を加速させたい

就労世代の方々には、

深刻なテーマとなっています

7.5.

フォローいただき、ありがとうございます。

年内に2000人、3000、5000人と、このテーマへの関心の輪を広げてまいりたいと考えております。

難病手帳の制度化を考える会が近づいてまいりました。

お気軽にご参加いただければと思います。

6.12.

職安での障害者雇用での統計では、

難病は、'その他'に含まれますが、

その他にだけでなく、手帳を取得できた難病患者は、身体障害者の統計にも含まれている。また、手帳を取得していない、できない患者は、また別にとっている手帳がなく就活をしている方の統計に入り、

いくつかにわかれており、

少なく映る

難病患者の統計は、

わかりにくい状態になった

ままです

また、支援対象でない患者は、相談に結びついていない 見えない患者がいる

それは、まるで、コロナウィルスに感染したが、病院に入ることができない患者のようでもある

中には、酸素や人工呼吸器が必要な患者もいるが、

毎日、自宅で亡くなる患者がいる..

治療と仕事の両立支援でも、対象とされていますが、

難病の表記は、書かれないケースを散見します。

なぜ、表記されないのだろうか

ジェンダーギャップならぬ

疾患ギャップ 障害ギャップと言われる理由でもあり

私の周りの詳しい方々も

なぜいちいち書かれないのか?と首をかしげる..

6.11

あるメディア様より、お問い合わせをいただきました。会にご参加くださった方への取材になりますが、

詳細は、記事発表をもって、お知らせをさせていただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

6.9.

Nさま より募金いただきました。

こちらのサイトの維持、座談会、活動の維持に大切に使わせていただきます。

いただいたコメント

「難病手帳、是非とも実現させてほしいです」

6.4.

メディアの方々から、ご連絡をいただく機会が増えてまいりました。

また、皆さんの意見や感想など、コメント等寄せていただければと思います。

また、ぜひ、座談会でもお話などうかがわせていただければと思います。

障害者雇用率制度での手帳になると、どんなメリットがあるのか、

体験的にご存知な方々もみえますが、

なかなかそうした話を聞いたり、知る機会が少ない方もおみえです。

座談会ではそうしたご質問などもお話をご一緒したり、体験者の方々からのお話なども、参考になります。

困っている人がいることが、

今の労働行政のネットワークでは、おそらく、厚生労働省の担当者までは、伝わらない状況かと思われます。

これは、日々変わるため、断言できるものではありませんが、

本来は、実際に福祉の谷間にいる対象者の方々から意見を聴取し、また、福祉サービスを利用し、一般雇用で就活をする方々がいる就労移行支援事業所の方々がどのように考えられてみえるか、

難病患者就職サポーターの当時の知り合いはほぼ、難病患者のなかで、疾病特性により、現行の手帳の評価基準からはじかれる患者がいる話は、

常識な課題として、認識されていたと思います。

研究者も複数名の方々からご意見をうかがましたが、

基本的な見解は同じ問題意識でした。

調査をしっかりとする必要があると考えています。

その立場になってはじめてわかるこの国の福祉の谷間があります。

6.1

よろしくお願いいたします。

5.26.

難病手帳の制度化を考える会

https://peatix.com/event/1932999

7.11.sat 参加者募集のお知らせになります。

お気軽にご参加いただければと思います。

5.21.

ツイッターはお礼や、イベントの告知などに利用しております。

すいませんが、ツイッター上での公開議論などは、ひかえさせていただいております。

ご質問等ございましたら、サイトより、または、メール、ツイッターのダイレクトメッセージなどより、ご連絡いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

5.21.

皆さま

いいね、リツイートをありがとうございます。

引き続き、ご協力いただけますと、嬉しいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

●第2 ホームページ

● 衆議院 質問

平成二十八年十月七日提出

質問第五一号

難病患者の就労、雇用促進に関する質問主意書

提出者 鈴木義

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a192051.htm

手帳を取得していない、できない患者への支援は、届いていない...

5.11.

5月15日 (土)13時〜15時

難病手帳の制度化を考えるonline座談会 開催

https://peatix.com/event/1863874/view

座談会が近づいてまいりました。

座談会になります。

お気軽にご参加いただければと思います。

日本の福祉制度の対象からもれている人口は多い

ゆえに困っている方々が多くなってしまいますが、

様々な課題のなかに、

'どこに相談をしたらいいかわからない'

相談先が曖昧化する事象が同時多発に起こっている

なぜ、そうなるのでしょうか?

この状態でいいのかな?

と、日本社会への期待と希望を捨てきれないでいます

悲しみのうちに、日本社会に失望する方々が多くなる

困っている方々が見過ごされない

SDGsとしても、この課題に取り組んでいます

日本社会を構成する多様な人々を取りこぼさない

ことはもとより、人らしい暮らしのQOL、人を大切にできる社会、

現場から、ともに考えて参りたいと思います。

3.17.

世論よろんと、世論せろん

世の中の'空気'を気にしている、社会のなかでは、声を見えるようにすることはとかく大切になります。請願は大切ですか、世の中をすり抜ける傾向があり、

社会に向けたメッセージと、責任ある国との対話、請願等、ダブルメッセージ、

ともに大切な要素があろうと思われます。

ブログ、ツイッター、コミュニティとして、みんなで、

発信してゆければと思います。

請願は価値はあっても、やや世論になる前に

収まって、見えにくい

皆さんの声を表で表現する手段が今、必要ではないかと

思われます。

3.16.

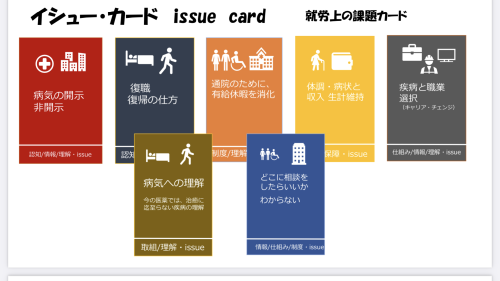

5.15.の難病手帳の制度化を考える会では、障害者雇用率制度について、就活、就労のとの関係、等冒頭に少しお話をさせていただきます。

また、海外と日本の状況の比較、等について

現在地を共有できればと思います。

ご参加や、リツイート、体験メッセージ、ドネーションなど、応援いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

3.16.

現在、ある新聞社より、取材いただいております。

SDGsも動きはじめ、社会のなかでも、谷間な課題、溝の課題について、

取り上げるメディアの動きも、SDGsなのだなぁ、と実感いたします。

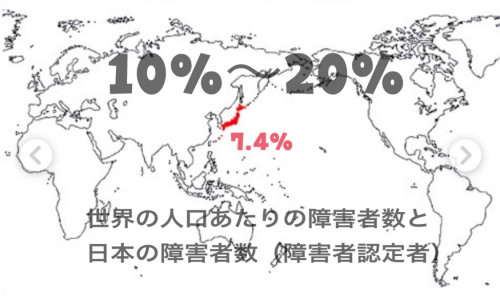

日本の障害者は、人口比7.4%、

アメリカは15%、ヨーロッパも10%以上にもなります。

日本は、自助で、自分でなんとかしなくてはならない方々が多いため、

個人が背負う負担が多い国となっています。

しっかりと社会全体で向き合っていく必要があるテーマではないでしょうか?

3.12.

● 予告 お知らせ

これまで開催しておりました、難病手帳の制度化を考える会

次回は、

5月15日 土曜日 13時〜15時 zoomオンラインにて、難病手帳の制度化を考える会

を開催させていただきます。応援エール参加・賛同参加・意見交換参加・一緒に考えたい参加・意見交換参加などなど、また、当事者、支援者、ご家族さま、多様な方々のご参加による開催となります。

どんなことに困っているのか、何が起こっているのか、

どんな問題があるのか、

などなど、ひととき、賛同いただけるみなさまと

お話の場が設けられたらと思います。

*意見交換や体験の共有の場になります。建設的な場になればと思います。

よろしくお願いいたします。

2.22.

お便りをいただきました。

ありがとうございます。

「2年前にリンパ球性漏斗下垂体後葉炎という原因不明の脳の病気になり、そこから続発した下垂体性ADH分泌異常症(中枢性尿崩症)と、下垂体前葉機能低下症、高プロラクチン血症の指定難病で通院している者です。

難病にも障害者手帳が欲しいなぁと常に思っていて、同じ思いで動いてくださってるこちらの会を発見して思わずご連絡してしまいました。

私は自分で作り出せないホルモンを外から薬で補っているのですが、どうしても24時間薬が効いてると水分バランスがおかしくなり「低ナトリウム血症」という危険な状態になるので、わざと薬を切らさなくてはなりません。その時間は多飲多尿となり、外に出ることは愚か、トイレから離れられなくなります。そのようなこともあり、発病前は出来ていたフルタイムの仕事につけません。「働けないはずの人を支援して下さるのが社会保険」だと存じ上げていて、私も社会保険料は払って来ましたが、発病後社会保険労務士に相談に行っても「難病は薬でコントロール出来るから障害年金は無理ですね。」と言われてしまいました。

今は年金暮らしの親から仕送りをもらってなんとか生活していますが、今後どうなるか先が見えない不安があります。

障害者手帳のように障害者雇用率に含めて頂きたいのと、障害年金を頂きたい、二つの思いがありますが、何か署名や募金など私でもお力になれることがありましたら教えてください。

今後とも何卒宜しくお願い致します、活動をして下さり、本当に有難う御座います」

2.9.

たくさんの方々の声高まること、民意がこの制度を動かして

ゆくうえでは重要になります。

どうぞ、周りの方々に、こうした現実があり、声があること

就労の機会を本来えられる患者が、そうした機会をえられない

る方々がえられない状態にあること伝えていただければと思います。

雇用率が高まることは、事業者にとっては、厳しいとお感じになるか

もしれませんが、世界の雇用率は日本の倍以上にも及ぶ国も多く

7.8%の国もあります。

日本は非常に低い国なんです。

だから、障害がある方々が無理をしています。

本来であれば、障害者雇用率制度相当の配慮を

必要としている患者が、得られない状態がつづいています。

2.8.

○いつも応援をありがとうございます。

ツイート、リンク、メッセージ、あなたのできることで、

ご声援、ご支援いただければと思います。

次は2000フォローを目指します。

3000.5000〜と、みなさんの声をのせて、

発信してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

2.6.

○署名を郵送いただきました皆様、ありがとうございます。

見えないところで、大変な思いをされているこの国の患者の実情を知るにつけ、

そうした状況に目を背けている社会のありようが、心配になります。

社会的な疎外がこの国にはみられる

なんとかしなくては、

その一念です。

難病手帳の制度化を考える会

https://nante.amebaownd.com

2021.2.1より、上記のアドレスにホーメページがお引っ越しします。

引き継ぎのため、しばらくはこちら

も継続いたします。

よろしくお願いいたします。

【国民の声】

https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail

【難病手帳の制度化を考える会 ブログ】

【皆さまからのコメントやメッセージのご紹介】

11.10

ある方からメッセージとご寄付をいただきました。

私は重症筋無力症です。

時々車いすを使用していて

最近は呼吸筋低下により搬送されて集中治療を受けました。

復職に向けて今は治療していますが、中々壁は高いです。

自分が難病当事者になって感じたことはもっと難病の方が生活しや

そう感じたので寄付致します。

ご寄付いただきまして、

ありがとうございます。

こちらの活動の多くは持ち寄りや、寄付により、維持しております。

生活がしやすい社会への継続した発信、メッセージは大切と感じております。

誰1人置き去りにしない

SDGsの理念が本当であるのか、

この課題であり、社会問題を共有することの意義

困っている人を置き去りにはしない

そうした態度も、皆さんの想いも、コツコツと伝えられる社会のひとつの窓口であれたらと思います。

応援いただきまして、ありがとうございます。

『難病も障害雇用の対象になることを望みます。就労支援利用や福祉

7月2日 ある方からいただいメッセージになります。

『難病当事者(20代)です。新卒では病気が原因で大企業から内定

以下、参加、知ることで、応援いただけると励みになります。

『難病手帳の制度化を考えるon-line座談会 第5回 』

https://peatix.com/event/1578986/view?k=43c5a88b466ce36bf62de6173ab7800618522ee3

2020 9.26.sat 17:00pm-19:00pm

on-lineツールはZoomを使用いたします。

お申込み後、メールより座談会のアドレスをお送りいたします

16:50よりお入りいただくことができます。(セキュリティーはパスワード設定委をしております)

参加者:難病患者・難治性疾患患者・ご家族、支援者、企業の方、関心を持っていただける方でございましたら、どなたでもご参加いただけます。

お気軽にご参加いただければと思います。

★ ツイッターより、難病手帳、難病者の雇用率制度への算定について、

ご意見や声をお聞かせいただければと思います。

ジャーナリストの里中高志さんに取材いただきました。

ありがとうございました。

難病手帳の制度化を考える会

https://congrant.com/project/nanbyo/1329

ファンドレイジング。全国に広げていく活動をサポートください。個人、事業者皆様のお力添えをお願い申し上げます。

Blog

難病手帳の制度化を考える会

https://lineblog.me/shushu18/

こちらからも経過、意見、取り組み等について発信させていただきます。

署名用紙のダウンロード

![]() 請願署名説明書.pdf (0.43MB)

請願署名説明書.pdf (0.43MB)

![]() 難病手帳請願署名.pdf (0.31MB)

難病手帳請願署名.pdf (0.31MB)

ファンドレイジング

‘難病手帳の制度化‘全国キャンペーンの

URL:https://congrant.com/proje

2019年 『難病患者の難病手帳の制度化を考える会』がスタートします。

これは、治療をしながら病と向きあう人の働く選択肢の話でもあり、硬直した議論の扉を開く、当事者の声を届けるプロジェクトでもあります。

障害者雇用率への算定、つまり、治療をしながら働かんとする難病者にとって、障害者求人が利用できる、入り口の鍵を手にするきっかけになります。

障害者求人、雇用にも、賃金や職業選択、雇用条件等、とまりく状況には、様々な課題がございます。

しかし、まず、自分の病気や障害について、説明がいくらかでもでき、調整できうる配慮前提の求人と、一般雇用枠で求められる労務の量や負荷は、障害者雇用率への算定される求人相当が負担なく働ける方々にとって、重要な選択肢となります。

今現在の身体障害者手帳の評価基準では、易疲労感、痛みや痺れ、見えにくい生活への支障の程度がある方々の状態を評価できません。

精神障害者の見えないメンタンの変動性を、身体障害者手帳で評価できたでしょうか?

できないため、精神障害者保健福祉手帳が日本に誕生しました。

様々な利害が働きやすい雇用率の話ですが、

難病患者は増えており、誰しも罹患する可能性がいる社会全体で考える必要がある疾患です。

気づいている方々は、声にしていただけると、ありがたいです。

気になっていた方々は、意志表示していただけると嬉しいです。

これは、一部の疾病群に押し付けていいテーマではなく、

日本が向き合っていくテーマです。

一緒に考え、ともに声に、意志に、

表明いただけると、

明日の日本にも希望が持てるのではないでしょうか。

来年は、海外からたくさんの方々が日本にいらっしゃいます。パラリンピックも開催されるなか、

日本の閉ざされていたこのテーマも、考え、共有し、具体的な一歩を踏み出す1年になると信じています。

代表 中金

難病手帳の制度化を考える会

キャラクター 『なてっち』

Information

- 2023-07-21難病アライ

- 2023-04-13次回の難病手帳の制度化を考える会開催

- 2023-01-062023年1月21日土曜日 難病手帳の制度化を考える座談会 開催

- 2021-05-01難病手帳の制度化を考える会

- 2020-06-10『難病手帳の制度化を考えるon-line座談会 第4回 』

- 2020-05-02難病手帳の制度化を考えるon-line座談会 第3回

- 2020-04-09難病手帳の制度化を考える座談 on-line

- 2020-03-20on-line 難病手帳の制度化を考える会 開催

- 2020-02-27Yahoo!ニュースに掲載されました

- 2020-01-14名古屋 難病手帳の制度化を考える会 参加お申し込みは2月21日より