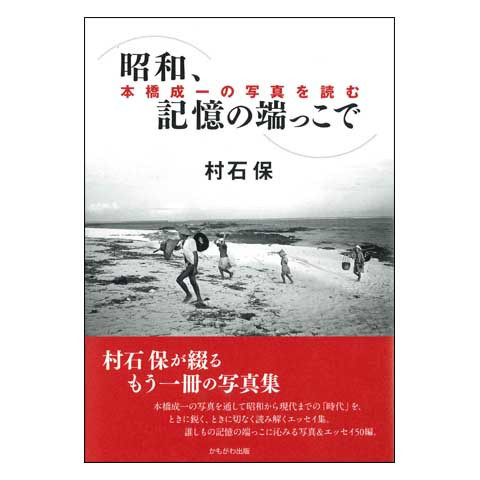

村石 保 著 『昭和、記憶の端っこで 本橋成一の写真を読む』

写真から紡ぐ豊穣なる世界

野澤喜代 元テレビディレクター

『昭和、記憶の端っこで 本橋成一の写真を読む』(村石保著・かもがわ出版)が上梓された。本誌に(写真・本橋成一 文・村石保)で長年にわたり連載された内容に、村石さんが新たに手を加え再編集したものである。本橋さんの写真にインスパイアされた村石さんの文章が綴られる。

『少女、あるいは光の記憶』―写真家と編集者、二人のコラボレーションはこの一枚から始まったと記憶している。ベンチに腰掛けた、いたいけないひとりの少女。原発事故の風下にあったベラルーシ、ドゥヂチ村。

「これは、ある記憶のひとコマに違いないという妄想にとらわれていた……。」

写真と言葉が対峙して響き合う、散文詩のような世界。

「写真家がとらえた初秋の清々たる光が創り出すかそけき影―光と影が記憶に転写された一瞬、私たちもまた、私たち自身の記憶を目撃しているのである。」

一枚の写真から、私たち自身の記憶を目撃するとはどういうことだろう。人の内面には、たとえ平凡な人生であったとしても、日々過ぎて行く小さな出来事が記憶となって幾層にも積み重なっているはずだ。意識の底に埋もれていた記憶が、著者によって呼び起こされ、さらに著者から他者(読み手)へと交錯する。

路地と紙芝居、炬燵と団欒、チャンバラごっこ、サーカス、井戸など昭和の懐かしい暮らし。著者は写真から自身の内なる風景をたぐり寄せる。歌謡曲や映画、CMなどの世相文化、小説や詩歌を語り、やがて文明論に発展する。

子どもの頃から本の虫、映画少年でもあったという著者の内面に幾層にも積み重なった豊穣な記憶が、文章の中に息づいている。

本誌連載の端緒を開いた『日いづる國に』は、日の丸を被写体にした極めてインパクトの強い写真と格闘した思考の軌跡が垣間見える。

さまざまな日の丸の場面を綴った最後に、「……わが内にこそ、まつろわぬ〈旗〉を、打ち立てるしかないであろう」と結ぶ。まつろわぬ〈旗〉とは、不服従の証である。

本橋成一を「かたほとり」への眼差しの写真家と村石さんは称した。上野駅、魚河岸、サーカス、沖縄、小谷村アラヤシキ……本橋さんが視線を注ぐのはいつも中心・中央とは無縁の端っこの場所。そこには、逞しく、明るく、愛すべき人々がいる。しかし、「かたほとり」はまた社会の不条理がより強く顕れる場所でもある。

本橋さんの最初の写真集『炭鉱(ヤマ)』。夥しい死者を出した三井山野炭鉱事故(1965年)の合同葬儀を撮影した一枚を前に、私は凝然として竦んだ。

生前のポートレートに黒いリボンが掛けられ、壁一面に貼りめぐらされた無数の声なき遺影の写真に「……地底最深部からのルサンチマンを代弁するものであり、黒枠の遺影写真によって写真そのものを葬った一枚」と述べ、安易な同情、日本的抒情を拒絶した「かたほとり」への若き写真家の眼差しを著者は見る。

福島で原発事故が起きた春を、今どれほど記憶しているだろうか。2011年春の本誌23号の連載に村石さんが選んだ一枚は、高濃度汚染地帯への進入を阻む「STOP」ボーダーの前に並ぶ、ベラルーシの少年少女の写真だった。

「もはや、われわれには脱出のための方舟も、約束の地も存在しない……。それでも本橋成一の『Надежда(ナジェージダ) =希望』の目差しと一枚の写真によってわれわれの魂は、かろうじて支えられていることを知る」

本橋さんの写真へ寄せる著者の想いが記されている。そして、私もまた、絶望の果てにある一枚の希望に回帰してゆくのである。

病床にあって村石さんは、信頼する人たちと共に自著を編む幸せを語っていたが、出来上がった本を手にすることなく他界されてしまった。いま、頁を繰っていると、在りし日の村石さんと共に思索の旅をしている、そんな想いにとらわれている。

_________________________________________________

村石保

1951年、須坂市生まれ。出版社オフィスエムの編集長のかたわら book cafe まいまい堂の店主を経て、本工房・風來舎の代表を務める。『たぁくらたぁ』編集委員。

2022年4月27日逝去。

●『昭和、記憶の端っこで 本橋成一の写真を読む』村石 保・著

(2022年6月28日発行 かもがわ出版/A5判・164ページ 税込 2200円)

※全国書店、かもがわ出版HP、まいまい堂オンライショップ 等でお買い求めいただけます。

![信州発! 産直泥つきマガジン[たぁくらたぁ]](http://cdn.goope.jp/164158/20062619013649qm_m.png)